屋根の塗り替えを検討する際、どのような業者に依頼をしますか?一般的には、外壁塗装業者に依頼されると思います。その判断は間違いではないのですが、正解とも言えません。

外壁塗装と屋根塗装は、同じ塗装でも内容が異なります。屋根塗装は、外壁塗装に比べて少し特殊で難しいです。

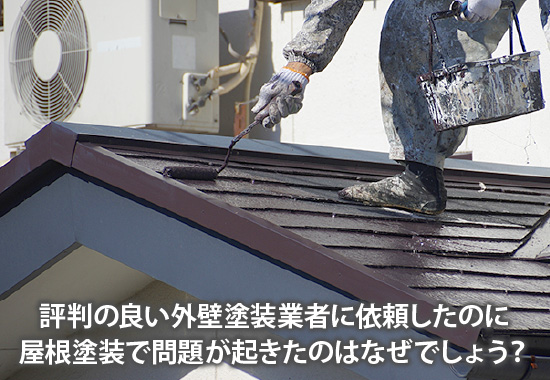

街の外壁塗装やさんでは、評判の良い外壁塗装業者さんが起こしてしまったトラブルを多く見てきました。具体的には「屋根塗装をしたら雨漏りするようになった」「塗装がすぐに剥がれてしまった」というものです。中には外壁塗装業者として評判の良い会社も含まれていました。本記事では、評判の良い外壁塗装業者が起こしてしまった屋根塗装トラブルについて、実際の事例をもとに解説します。

【動画で確認「屋根塗装トラブル事例」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「屋根塗装トラブル事例」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

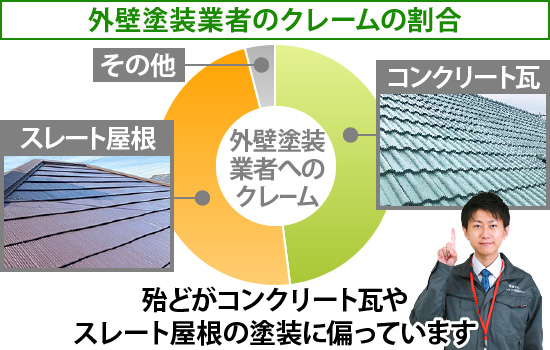

「たまたまミスが起きた」「新人スタッフが現場を担当した」などが考えられるかもしれませんが、それだと外壁塗装でも問題が発生しますよね?しかし、実際は屋根塗装にクレームが集中しています。

このようなケースには、とある特徴があることがわかりました。

その特徴とは

☑ スレート屋根の塗装

☑ コンクリート瓦屋根の塗装

のどちらかを塗装した場合に問題が発生していたということです。

外壁塗装であればリピーターが後を絶たない優良業者が屋根塗装でミスをしてしまうのは、それぞれの屋根に最適な施工ができていないことが原因です。

屋根塗装をお考えの方は、トラブルについて知っておくことでご自身の被害を避けられるかもしれません。

これから、屋根塗装の正しい施工方法や依頼する際の注意点を解説します。屋根塗装で後悔してしまうことがないよう、是非ご参考ください。

化粧スレート屋根は、現在多く普及している屋根材です。屋根塗装の目安は10年に1回程度で、寿命は20〜30年です。2004年にアスベストを含まないスレートが普及し始めたので、早い方で2回目の塗装時期を迎えられる頃ではないでしょうか。

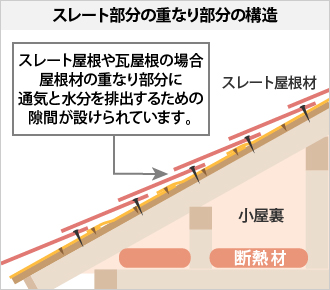

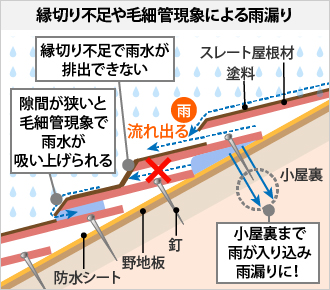

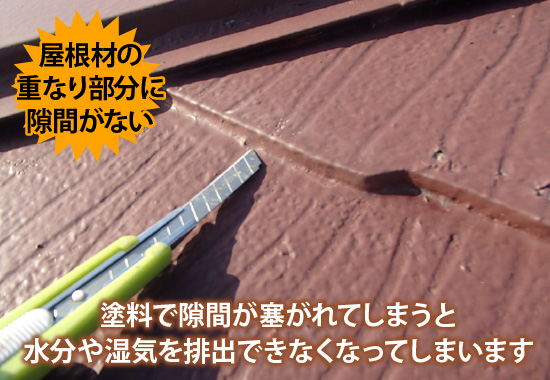

スレート屋根の構造は、基本的に瓦葺きと同じです。下からスレートを重ねるように葺いていきます。重なりの部分に隙間ができるのですが、これが実は重要なポイントです。この隙間から、屋根材の下に溜まった水分や湿気を排出する仕組みとなっています。隙間が広すぎると風に煽られて雨水が入りやすくなり、狭すぎると毛細管現象を起こしてしまいます。

屋根塗装をする際、塗料がどうしてもスレートの重なり部分に溜まってしまいます。溜まった塗料によって、隙間が狭くなったり埋まったりしてしまいます。

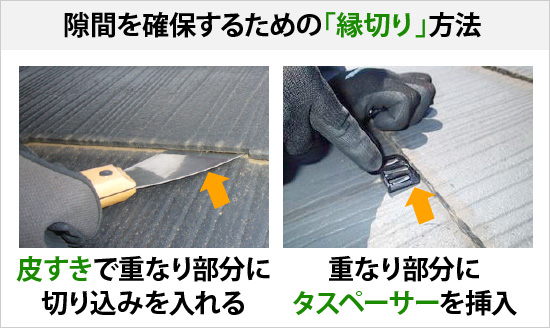

このまま放置すると、湿気や水分を排出できなくなりますよね。それを防ぐために、昔は皮すきという道具で塗膜に切れ目を入れ、隙間を作っていました。

現在では、タスペーサーで隙間を確保するのが主流です。これらの作業は縁切りと呼ばれ、屋根工事において非常に重要な工程です。

スレート屋根はタスペーサーで縁切りをして必ず隙間を確保

施工不良によるトラブルは、このような知識を持ち合わせていない業者が起こしてしまったのではないかと考えられます。

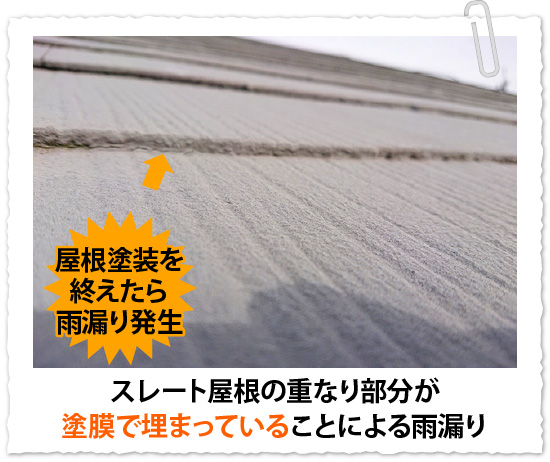

実際に現場を見ると、縁切りもタスペーサーの挿入も行われていませんでした。その結果雨水が排出されず、雨漏りや湿気が原因の下地劣化といったご相談が多数寄せられています。

縁切りやタスペーサーは、まだまだ知られていないのが現状です。一般の方だけでなく、外壁塗装業者の中でも知らないという方もいます。

他にも「認知はしているけれど正しい施工方法を知らない」という業者も存在します。これでは、屋根リフォーム業者全体のイメージが悪くなっても当然ですよね。

タスペーサーのよくある間違いと正しい使い方

間違った施工方法①:下塗り前の挿入

屋根の塗装前には、汚れを落とすために高圧洗浄を行います。高圧洗浄が終わってすぐにタスペーサーを挿入してしまうと、屋根の上は高い時で70℃以上になり、化学反応も進みやすいです。そのようなリスクを避けるためにも、下塗り後に挿入するのがベストです。

間違った施工方法②:中塗り後の挿入

正しい施工方法:タスペーサーは下塗り乾燥後に挿入

タスペーサーの正しい施工方法は、下塗りが完了し十分乾燥した後に挿入することです。一般的なお住まいでは、スレート1枚につきタスペーサーを2枚使用します。

「下塗り→タスペーサー挿入→中塗り→上塗り(仕上げ)」が正しい順番です。

「下塗り→タスペーサー挿入→中塗り→上塗り(仕上げ)」が正しい順番です。

ここでは、実際に屋根塗装によって起きてしまったトラブルについてご紹介します。実際の事例を知っておけば、未然にトラブルを防げるかも知れません。

雨漏りのご相談を受け、点検のため訪問させていただきました。ヒアリングをしていると、数年前に他社で屋根塗装をされたようで、その後天井に雨染みができるようになったそうです。

強い雨の際に雨漏りが起きてしまうとのご相談をいただき、無料の点検を実施させていただきました。お話を伺うと、2年ほど前に屋根塗装と外壁塗装を同時に行ったそうです。そのため外観は綺麗で、問題はないように見えました。

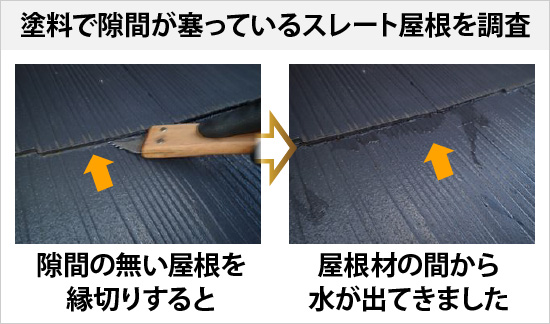

注視すると、スレートの重なり部分を見るとタスペーサーが使われています。上塗りが分厚く施工されていたため、隙間がほとんど埋まっていました。

スレートの重なり部分にヘラを差し込んでみました。すると、中から水が出てきます。これは明らかに施工不良です。縁切りができていないため、水分が重なり部分に溜まっていたのでしょう。こちらを解消することで、雨漏りも改善されました。

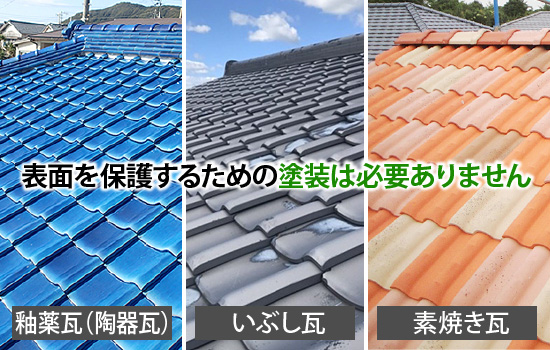

一般的な瓦といえば、大きく分けて3つあります。一つ目は、表面に光沢のある釉薬瓦(陶器瓦)です。二つ目は昔ながらのいぶし瓦、そして洋風の素焼き瓦です。これらは、粘土を使用して作るため粘土瓦と呼ばれています。

粘土瓦以外に、セメントやコンクリートを使用して作られたセメント瓦やコンクリート瓦があります。これらは、粘土瓦に似たものから、変わった形のものまで幅広く存在します。

粘土瓦は表面の塗装が必要ありません。塗装は不可能ではないのですが、定期的な塗り替えが必要となりメンテナンス費用がかさむため推奨しておりません。一方のセメント瓦やコンクリート瓦の場合は塗装が必要です。

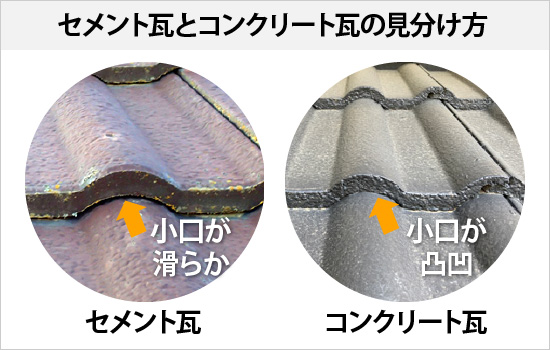

セメント瓦とコンクリート瓦は、非常に見た目が似ており、ほぼ同一のものもあります。そのため、ほとんど見分けがつきません。

一般の方でしたら見分けがつかなくても問題はありませんが、塗装業者が見分けを誤ってしまうと非常にまずいです。理由は、塗装の際に使用する下塗り材が、全く異なるからです。間違って適切でないものを塗ってしまうと、すぐに塗装が剥がれてしまいます。

これらの瓦を見分ける方法は一つしかありません。瓦の端の断面部分である、小口が滑らかであればセメント瓦、荒くて凹凸があればコンクリート瓦です。

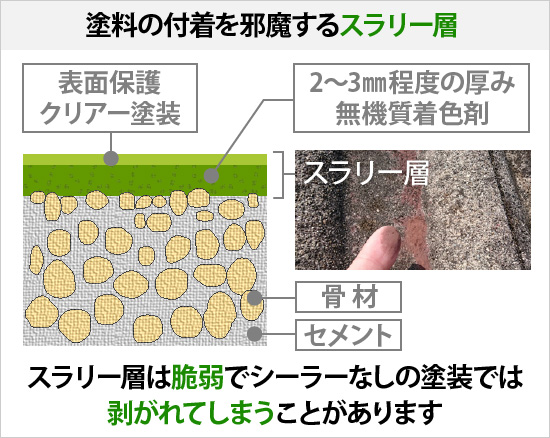

コンクリート瓦は、スラリー層と呼ばれるセメントと顔料を混ぜたもので表面を着色してあります。このスラリー層は、経年によって剥がれてしまうものです。つまり、上から塗装を被せてもスラリー層ごと剥がれてしまうということです。

これを防ぐために二つの方法があります。一つはスラリー層を完全に除去する、もうひとつはスラリー層をシーラーやプライマーを使って強化することです。

セメント瓦とコンクリート瓦の塗装方法の違い

本来であれば、施工に自信がない場合は受注をお断りするのがお客様思いの提案です。しかし、曖昧な知識や技術のまま引き受けてしまうケースもあるようです。

必ずしも外壁塗装業者が屋根塗装にも詳しい訳ではありません。外壁塗装には詳しいけれど、屋根塗装の知識が乏しくセメント瓦とコンクリート瓦を塗り間違えてしまうこともあるのです。

コンクリート瓦は現在製造されていません。しかし、生産終了前に建てられた住宅をリフォームするケースもありますよね。ご自身のお住まいにどのような種類の瓦が使われているか判断がつかない場合はご注意ください。

お洒落な洋風のお住まいで、雰囲気に合ったコンクリート瓦が使用されています。しかし、表面はボロボロと剥がれてしまいせっかくの瓦が台無しです。以前の塗装時の施工技術が不十分だったのでしょう。

塗装が剥がれると、そこから雨水が染み込んでしまいます。瓦の吸水は割れなどの原因にもなります。早めにメンテナンスを行い、高圧洗浄で古い塗膜とスラリー層を落とし塗装を行いましょう。

こちらも、塗装の剥がれが起きてしまったコンクリート瓦の屋根です。前回の塗装工事から1年も持たずに剥がれてしまったようです。専門業者ではないことを承知しながら塗装を依頼してしまい、このようなトラブルが起きてしまいました。

高圧洗浄が十分に行われていない上に、コンクリート瓦には向かない水性塗料が使用されています。正しい知識と技術がない業者が仕事を引き受けてしまうと、このような事態を招きかねません。

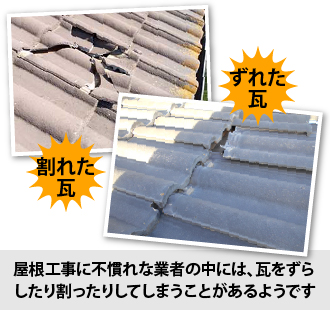

外壁塗装は、ほとんどの場合が地面や足場の上での作業です。そのため、中には屋根に登ったことがないという職人さんもいます。慣れない屋根の上での作業が、トラブルを引き起こすケースも少なくありません。

「塗装に集中していて瓦をずらしてしまったのに気づかず、それが雨漏りの原因になってしまった」「バランスを崩して踏ん張った際に瓦を割ってしまった」ということは頻繁に起きてしまいます。

このようなトラブルを起こしてしまったら、すぐにお客様に報告するのがプロとして当然です。しかし、屋根の上は見えないところですよね。トラブルを大きくしないように、黙っている業者が後を絶たないのも事実です。

スレート・金属屋根では、頂部を棟板金という金属部品が覆っています。棟板金は釘で固定するものですが、この釘は経年によって緩んできます。屋根の点検中に、釘が抜けてなくなっていたり、飛び出ているものをよく見かけます。これでは、棟板金が強風に煽られて外れてしまい、雨漏りの原因となってしまいます。

屋根塗装は、塗装箇所以外の付帯部分を点検するチャンスです。しかし「塗装しか頼まれていないので塗装しかしない」という業者がいるのも事実です。明らかに釘が緩んでいる、棟板金の継ぎ目のシーリングが剥がれている、というのを黙認して上から塗装だけがされた現場を何度も見てきました。

せっかく工事をお願いするのであれば、屋根全体をできるだけ良い状態にしてもらいたいですよね。せっかく塗装をしたのに、台風が来てすぐに棟板金が飛んでしまったら残念です。

屋根塗装を依頼する際は、塗装以外の不具合も確認してもらえるか、補修が必要であれば対応してもらえるか、などを事前に確認するのが良いですね。

安易に塗装をすすめられた場合もご注意を

街の外壁塗装やさんでは、屋根塗装のご依頼をいただいたら、まず塗装可能かを点検します。状態によっては、塗装で問題が解決できないこともあるため、その場合は葺き替え工事などをご提案させていただくこともあります。

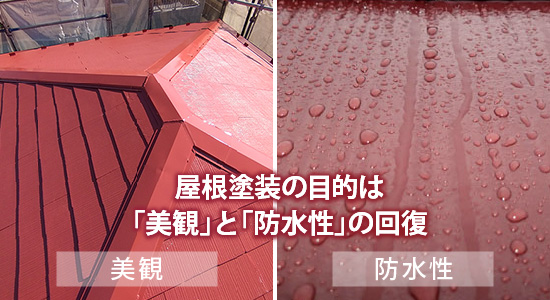

屋根塗装の目的とは?

セメント瓦やスレートは、表面の塗膜が劣化すると吸水します。吸水は割れや変形を引き起こします。金属屋根は塗膜の劣化によって錆が発生します。これらの不具合が起きる前に屋根塗装を適切に行うことで、建物の寿命が長くなります。

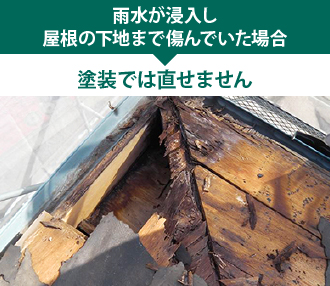

小さなひびや穴であれば、シーリングなどで解決することもあります。しかし、その穴が原因で下地が傷んでいる場合は別です。いくら屋根を補修しても、根本的な解決はできません。

屋根材や下地(防水紙や野地板など)にも、耐用年数や寿命があります。これを長く保つためには、定期的なメンテナンスが必要です。塗装は屋根工事の中でも比較的リーズナブルな工事ですが、適切な工事をせずにすぐに雨漏りしてしまっては意味がありません。

屋根は、直射日光・雨・風など日々過酷な環境にさらされています。少しの間違いや勘違いが、お住まいに大きな被害を与えかねません。

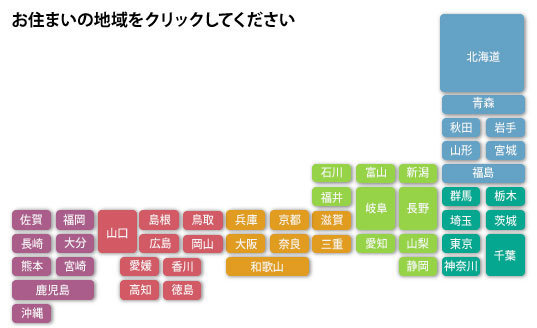

街の外壁塗装やさんでは、無料点検を行っています。お住まいを隅々まで点検した上で、必要な工事やメンテナンス、最適なプランをご提案いたします。お住まいのことでお困りの際は是非、ご相談ください。

屋根塗装と外壁塗装は別物、

屋根塗装で起こったトラブル3選まとめ

屋根塗装で起こったトラブル3選まとめ

-

屋根塗装は、外壁塗装とは違った知識や技術が必要

-

スレート屋根とコンクリート屋根は、特に専門知識が必要なので注意

-

スレート屋根の塗装では縁切りが必須。タスペーサーを正しい施工方法で設置しないと雨漏りの原因に

-

コンクリート瓦の塗装ではスラリー層の処理が重要

-

屋根の上での作業は足場の上での工事よりも難しく、トラブルが起きやすい

-

屋根塗装の際は、塗装以外の不具合も積極的に対応できる業者を探す

-

雨漏りなどの問題は、屋根塗装だけでは解決しないことがあります。街の外壁塗装やさんでは、屋根以外にも建物全体を隈なく点検し、そのお住まいに本当に必要な工事を提案いたします