四街道市千代田にて陸屋根の防水補修依頼を承りました。10年前にウレタン塗膜防水を施工したようですが、最近になり雨漏りが発生してしまったとのことです。防水工事は現況の経年劣化次第で施工方法を変えなければ、雨漏りを再発してしまう可能性があります。特に築年数が経過したお住まいは、下地や旧塗膜の劣化が見られますので慎重に検討しましょう。

陸屋根からの雨漏り点検

三角屋根など勾配(傾斜)がある屋根が多いですが、近年は平坦な屋上や陸屋根と呼ばれる形状の住宅も増加してきています。陸屋根の注意点は「勾配がほとんどない」ということです。勾配があることで雨水をスムーズに排出出来ますが、陸屋根は非常に緩やかで歩くこともできるスペースです。溜まった雨水はゆっくりと排水口に流れていきますが、勾配のある屋根よりも傷みやすい傾向にありますので、定期的な防水メンテナンスは欠かせません。

ウレタン防水の耐用年数は10~13年程度ですので確かにメンテナンス時期には差し掛かっています。しかし10年前に施工したウレタン防水がここまでひび割れ・亀裂を起こすというのはあまり見ることがありません。恐らく下地の影響を大きく受けた結果、想像以上に傷みが進行してしまったと考えられます。脱気筒等も見当たりませんので前回補修は密着工法を採用したのでしょう。

また鉄部の錆が進行したことにより、塗膜と鉄部の間に隙間が出来ている事も想定されます。耐久性に優れた鉄部ですが、錆が進行してしまえば穴あき等の腐食が進み防水機能を妨げる恐れがあります。補修費用は抑えたいところですが、防水層を維持する為にも接触部分は同時にメンテナンスをしておきましょう。

笠木の劣化が雨漏りを発生してしまいます

立ち上がりの頂部に取り付けられている笠木は浮き、壁との間に隙間が出来てしまっていました。笠木はクラックの発生や雨漏りを防ぐ為にも設置されていますが、釘浮きやシーリング材の劣化によって雨漏りを引き起こす原因にもなってしまいます。既に変形も起こしてしまっていたため一度取り外し防水補修、再設置を行うことで立ち上がりからの雨漏りを防ぐことが出来ます。

今回の様に雨漏りを起こしていたり下地の影響を考慮しなければならない場合、密着工法よりも絶縁工法が最適です。そこで今回は絶縁工法の特徴と施工方法、笠木設置後の注意点をご紹介いたします。

ウレタン塗膜防水工事(絶縁工法・通気緩衝工法)

絶縁工法とは通気緩衝工法とも呼ばれますが、下地と防水層の間に無数の穴が開いたシートを床面に貼ることでわずかな空間を設け、防水層の完全密着を防ぎます。下地が水分を含んでいる場合、密着工法を行うと防水層に膨れを起こしてしまう可能性が高くなります。シートは膨れの原因ともなる蒸気を同時に設置する脱気装置から逃がし、防水層劣化の原因となる膨れを防ぐことが出来ます。下地に防水層が密着しないということは細かな下地処理も必要ありませんが、塗膜のひび割れや大きな凹凸は綺麗に整えることで傷みにくい防水層を形成出来ます。

定期的な笠木メンテナンスを行いましょう

立ち上がりももちろんウレタン防水工事でしっかりと補修し、クラックからの雨漏りを防いでから笠木を取り付けます。笠木の種類は様々ですが、いくつか鋼板を繋ぎあわせる場合は必ずコーキング材で隙間を塞ぎます。シーリング材は太陽光や雨水によって傷みやすい為、防水層とは別にこまめなメンテナンスを心がけましょう。絶縁工法は密着工法よりも費用がかかりますが、耐久性は15~20年程度と非常に長いですので、今後雨漏り等が心配な場合や下地の劣化が著しく見られる場合は、下地の影響を受けにくい絶縁工法を行いましょう。

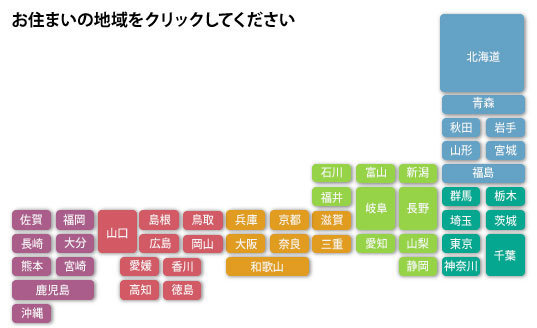

雨漏り補修や無料点検依頼や施工費用等に関するご質問がございましたら、お気軽に街の外壁塗装やさんへご相談ください。築年数や下地の劣化を考慮し、適切な防水メンテナンスをご提案させていただきます。

記事内に記載されている金額は2019年12月05日時点での費用となります。

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。