外壁塗装の塗装方法には、ローラー塗装や吹き付け塗装、そして刷毛を使う方法があります。“手作業”や“機械を使う”などのいくつかの工法のうち、いったいどれを選ぶのが正解なのでしょうか?

「ローラー塗装なら塗料に厚みがあって長持ちする」「吹き付けの方がバランスよく塗ることができる」というように、業者の意見がバラバラだとどの方法がベストなのか分かりにくいですよね。

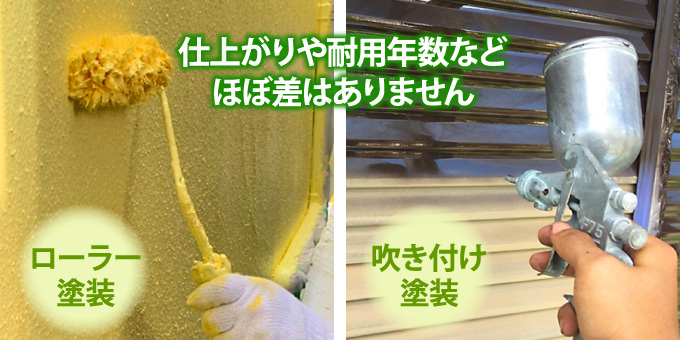

結論から言うと、正しい方法で塗ればどちらを選んでもそれほど性能に差がありません。塗り方の特徴や、メリット・デメリットが異なるため、ご自身の考えに合っているかがポイントです。最適な方法で塗るため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

「ローラー塗装なら塗料に厚みがあって長持ちする」「吹き付けの方がバランスよく塗ることができる」というように、業者の意見がバラバラだとどの方法がベストなのか分かりにくいですよね。

結論から言うと、正しい方法で塗ればどちらを選んでもそれほど性能に差がありません。塗り方の特徴や、メリット・デメリットが異なるため、ご自身の考えに合っているかがポイントです。最適な方法で塗るため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

【動画で確認「外壁塗装ローラーVS吹き付け」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「外壁塗装ローラーVS吹き付け」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

目次 【表示】 【非表示】

- ●外壁塗装の塗り方は、使う道具の違いで3つに大別される

- -ローラーを使った塗装の特徴とは?

- -吹き付け(機械)の塗装の特徴とは?

- -刷毛塗りの塗装の特徴とは?

- ●ローラー塗装と吹き付け塗装、どちらが優秀なのか

- -厚く塗り過ぎた塗膜は、かえって不具合の原因になる

- -吹付け塗装で均一に塗れるかどうかは業者の技量次第

- -塗料は半製品…!信頼できる業者選びが塗料の仕上がりにつながる

- ●実際の様子でチェックしよう!ローラー塗装や吹き付け塗装の仕上げ方について

- -ローラー塗装で窯業系サイディングの模様や目地の意匠性を活かす多色塗装

- -吹き付け塗装でモルタル外壁の模様を復活

- ●外壁塗装のローラー塗りと吹き付け塗装のまとめ

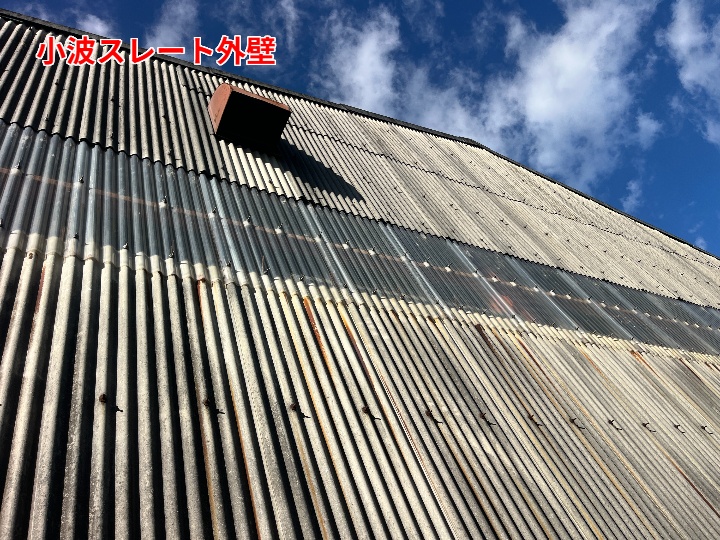

現在の主流はローラーを使った外壁塗装

これまで、塗装工事の現場をご覧になられたことはありますか?お住まいの外壁塗装は経験がないという方も、外を歩いている際に戸建ての塗り替えをしている工事現場を目にしたことはあるのではないでしょうか。ビルなど、大きな建物の塗装工事をしている様子が記憶に残っているという方もいらっしゃるかもしれませんね。

外壁塗装の塗り方の種類には、塗料をローラー含ませて塗っていく「ローラー塗り」、専用の機械を使って粒子状の塗料を吹き付ける「吹き付け塗装」、細かなところに刷毛を使って塗る「刷毛塗り」があります。なかでも、多くの人が“外壁塗装”のイメージとして思い浮かべるのがローラー塗装ではないでしょうか。

外壁塗装の塗り方の種類には、塗料をローラー含ませて塗っていく「ローラー塗り」、専用の機械を使って粒子状の塗料を吹き付ける「吹き付け塗装」、細かなところに刷毛を使って塗る「刷毛塗り」があります。なかでも、多くの人が“外壁塗装”のイメージとして思い浮かべるのがローラー塗装ではないでしょうか。

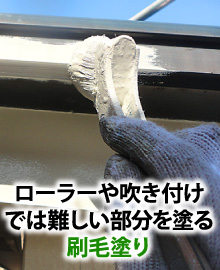

多くの外壁塗装の現場で採用されているのがローラー塗り、次に多い方法が吹き付け塗装です。刷毛塗りは、外壁塗装において単独で行われることはなく、ローラーや吹き付けが難しい細かい部分を塗るときに採用されます。

それでは、ローラー塗りと吹き付け塗装方法の特徴、そしてメリット・デメリットなどを見ていきましょう。

外壁塗装の塗り方は、使う道具の違いで3つに大別される

塗装の方法は、ローラーや機械による吹き付け、刷毛の3つの道具をどう使うかで異なります。「これが一番優れている」「これを選択すべき」というベストな方法はなく、外壁がどんな素材か、塗装する建物の環境、どこを塗るかなどに応じて道具も塗り方の選択肢も変わってきます。

ローラーを使った塗装の特徴とは?

ローラー塗りは、毛やスポンジが素材の「ローラー」に塗料を含ませて塗っていきます。最近の塗装で主流の方法です。「隣の家との距離が近い」というケースでも選択できる塗り方で、現在の住宅事情が背景にあって普及率が高まったと考えられています。機械を使わず、道具だけで人の手で塗っていくことから「手塗り」とも言います

1.塗料が風で飛散することが少なく、塗料の無駄を防げる

2.ローラーは扱いやすく、塗りやすい

3.ほかの塗装方法よりも塗料を厚めに塗りやすい

2.ローラーは扱いやすく、塗りやすい

3.ほかの塗装方法よりも塗料を厚めに塗りやすい

1.ひとつのローラーですべてを塗るのが難しく、状況に合わせたさまざまなローラーがいくつも必要

2.手作業のため、機械で吹き付ける塗装と比べると作業時間が長い

3.塗りやすい反面、塗装の技術が必要

2.手作業のため、機械で吹き付ける塗装と比べると作業時間が長い

3.塗りやすい反面、塗装の技術が必要

吹き付け(機械)の塗装の特徴とは?

吹き付け塗装は、機械による空気の力で塗料を霧状にして塗装していく方法です。最近はローラー塗りが主流ですが、それ以前は吹き付けによる塗装が一般的でした。吹き付け塗装の大きな特徴は、作業スピードが早いことと、いろいろな模様で塗装できることです。作業スピードは、ローラー塗りと比べると数倍も早いです。そのため、一般家庭では採用されるケースが減ってきましたが、大規模建物ではいまだ吹き付け塗装を採用していることもあります。

1.作業がスピーディーに行える

2.いろいろな模様をつけた塗装ができる

2.いろいろな模様をつけた塗装ができる

1.機械で噴射して吹き付けるため、

飛び散った塗料が無駄となる

(およそ20%の無駄とも言われている)

2.細かい霧状の塗料になることから

「流れやすい風の強い日は作業が難しい」

「密集している住宅街では使いにくい」

「養生に手間と時間がかかる」

という問題点もある

3.機械の音がうるさく感じられるかもしれない

飛び散った塗料が無駄となる

(およそ20%の無駄とも言われている)

2.細かい霧状の塗料になることから

「流れやすい風の強い日は作業が難しい」

「密集している住宅街では使いにくい」

「養生に手間と時間がかかる」

という問題点もある

3.機械の音がうるさく感じられるかもしれない

刷毛塗りの塗装の特徴とは?

小さな刷毛を使うため、狭い部分の塗装に向いている方法です。ローラー塗りや吹き付け塗装よりも、小回りがききます。ただ、細部への塗装となるため、細やかで丁寧な技術が必要です。経験豊富な人が塗ったケース、そして技術力が浅い人が塗ったケースと比べると、見た目はもちろん、その後の塗膜の劣化にも左右します。

1.細かい部分の塗装がしやすい

2.タッチアップなど部分的な補修に適している方法

2.タッチアップなど部分的な補修に適している方法

1.広い面積へは膨大な時間がかかるため、向いていない

2.職人の腕に左右される塗り方で、経験が浅い職人では仕上がりがいまいちのこともある

2.職人の腕に左右される塗り方で、経験が浅い職人では仕上がりがいまいちのこともある

お金をかけて外壁塗装をするのですから、せっかくなら綺麗で長寿が期待できる仕上がりを期待したいですよね。ローラー塗装と吹き付け塗装、いったいどちらが優秀なのでしょうか?

「塗膜に厚みを持たせて耐久性が高まる」とローラー塗装をおすすめする業者もいれば、「機械で吹き付けると均一に仕上がる」と吹き付け塗装をおすすめする業者もいます。どちらも事実に基づいた見解で、間違いではありません。実際のところ、「どちらの施工が優秀か?」という答えとしては、丁寧に正しい施工方法で行えば、どちらの工法で塗装してもそれほど差がないとしか言いようがないのです。

「塗膜に厚みを持たせて耐久性が高まる」とローラー塗装をおすすめする業者もいれば、「機械で吹き付けると均一に仕上がる」と吹き付け塗装をおすすめする業者もいます。どちらも事実に基づいた見解で、間違いではありません。実際のところ、「どちらの施工が優秀か?」という答えとしては、丁寧に正しい施工方法で行えば、どちらの工法で塗装してもそれほど差がないとしか言いようがないのです。

塗り方の違いよりも重要なのは、「塗料の希釈率や乾燥時間を守る」などの正しく丁寧な施工を心掛ける業者選びです。その理由についてご紹介します。

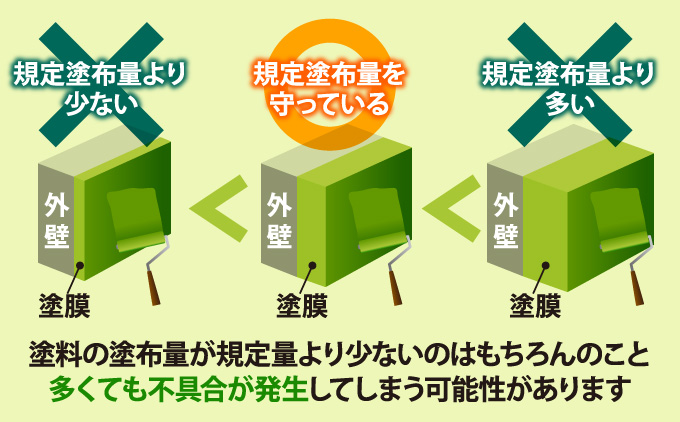

厚く塗り過ぎた塗膜は、かえって不具合の原因になる

塗料には、面積当たりの適正塗布量が決まっています。塗料が少なく“薄過ぎる塗膜”はもちろんトラブルの原因です。たっぷり塗料を塗れば効果がありそうに感じるかもしれませんが、厚く塗っても不具合が発生する可能性はあります。

「厚く塗り過ぎた塗膜」の問題点は、乾燥が不十分ということです。表面的に乾いたように見えても、その下は乾いていないことも多いです。塗り過ぎるほどに、そのリスクは高まります。

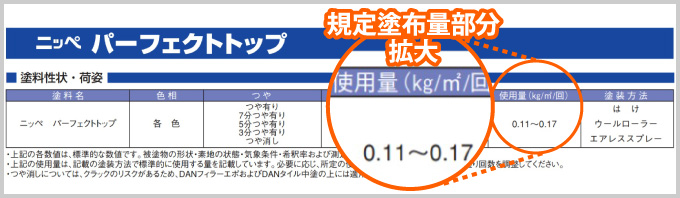

また、乾燥しない塗料が表面の塗膜を破って垂れることも考えられます。たとえば、パーフェクトトップの塗布量を見てみましょう。メーカーHPでは、1回あたり0.11~0.17kg/㎡が推奨されています。

また、乾燥しない塗料が表面の塗膜を破って垂れることも考えられます。たとえば、パーフェクトトップの塗布量を見てみましょう。メーカーHPでは、1回あたり0.11~0.17kg/㎡が推奨されています。

ニッペ・パーフェクトトップの規定塗布量

※ニッペ パーフェクトトップカタログ.pdfより引用

吹き付け塗装は業者の腕によって「均一」に塗れないこともある

吹き付け塗装で、いかに均一に塗れるかどうかは、実は塗る人の技量が大きく左右します。

ご自身で塗料を使った経験がある方もいらっしゃるかもしれません。スプレーやローラー、刷毛などいろいろな塗り方があります。塗り方を選ぶとき、「スプレーの方が塗りやすそう」「ローラーは難しそう」など、それぞれのイメージがあるかと思います。

ご自身で塗料を使った経験がある方もいらっしゃるかもしれません。スプレーやローラー、刷毛などいろいろな塗り方があります。塗り方を選ぶとき、「スプレーの方が塗りやすそう」「ローラーは難しそう」など、それぞれのイメージがあるかと思います。

DIYの場合、塗りやすいスプレーの塗料を選ぶ方も多いでしょう。そのイメージもあって、吹き付け塗装は綺麗に仕上がるような印象を受けるかと思います。

霧状の塗料を塗っていくという点では、「スプレー塗料」と「吹き付け塗料」は原理的には同じかもしれません。

霧状の塗料を塗っていくという点では、「スプレー塗料」と「吹き付け塗料」は原理的には同じかもしれません。

ただ、「DIYで家具に行うスプレー塗料」と「外壁という広範囲に塗りつける吹き付け塗装」では難易度が変わります。外壁や屋根に吹き付け塗装するときは、塗る面積もかなり広く、機械を持って均一になるように移動しながら仕上げるのは結構難しいものです。豊富な経験で培った技がなければ、仕上がりにはムラができます。けして均一とは言えない仕上がりとなるでしょう。

ちなみに、あるハウスメーカーの吹き付け塗装の裏話があります。新築の外壁塗装で行う吹き付け塗装では、タイミングに合わせて機械を往復させ均一に塗れるように、メトロノームを手元にセットしているそうです。綺麗に塗れるような工夫がされているのですね。

ちなみに、あるハウスメーカーの吹き付け塗装の裏話があります。新築の外壁塗装で行う吹き付け塗装では、タイミングに合わせて機械を往復させ均一に塗れるように、メトロノームを手元にセットしているそうです。綺麗に塗れるような工夫がされているのですね。

塗料は半製品…!信頼できる業者選びが塗料の仕上がりにつながる

外壁塗装において、塗料は「半製品」と言われています。そのため、どんな塗り方だとしても、希釈率や乾燥時間を守って、丁寧な塗り方をしてくれる業者を選ばなければ失敗につながります。

半製品の塗料は、製品ごとに決められた希釈率を認識し、正しい工程で塗ることで初めて「完成品」となります。「高機能・高耐久」と言われている塗料だとしても、希釈率を無視して規定回数を塗らなければ、本来の機能を発揮することはできないでしょう。

ただ、多くの人は「信頼できる業者はどうやって探せばいいの?」「見極め方が分からない」と感じているかと思います。

そこでひとつのポイントとなるのが、見積もりから作業に至るまでのお客様に対する姿勢です。

そこでひとつのポイントとなるのが、見積もりから作業に至るまでのお客様に対する姿勢です。

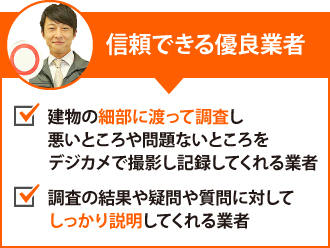

たとえば、見積もり前の点検において、「ざっと5分程度点検しただけ」と「カメラ撮影をするなど細かく点検して30分程度」という2つの業者がいたとします。信頼性に値するのは、後者の業者でしょう。外壁塗装の面積を調べるなら短い時間でもいいかもしれませんが、細かい部分を調査することで、建物に状態に合わせた提案が可能となります。

また、信頼できるかどうかは、お客様への説明方法などの対応にも違いが見られます。信頼性のある業者の場合、お客様の小さな疑問にもしっかりと応えてくれるでしょう。なかには、一方的にお勧め工事や、業者サイドのやりやすい工事内容だけを提案するケースもあるので注意が必要です。

また、信頼できるかどうかは、お客様への説明方法などの対応にも違いが見られます。信頼性のある業者の場合、お客様の小さな疑問にもしっかりと応えてくれるでしょう。なかには、一方的にお勧め工事や、業者サイドのやりやすい工事内容だけを提案するケースもあるので注意が必要です。

外壁塗装工事は、緊急性のあるものもあります。点検の結果、すぐにでもやるべきトラブルがあれば、もちろん早めに工事を行った方がいいかと思います。しかし、緊急性はなくてもいずれトラブルにつながるものなどは、細かな点検をすることで発覚します。前述したように「見積もり前の点検はあっという間」という業者の場合、このようなトラブル予備軍の箇所を見つけてはくれないでしょう。

街の外壁塗装やさんでは、まずは無料点検を行っております。お家全体の点検により、お客様の大切なお住まいを守れるように最適なご提案をいたしたいと考えています。気になる点は、ご遠慮なくお話ください。

街の外壁塗装やさんでは、まずは無料点検を行っております。お家全体の点検により、お客様の大切なお住まいを守れるように最適なご提案をいたしたいと考えています。気になる点は、ご遠慮なくお話ください。

実際の様子でチェックしよう!ローラー塗装や吹き付け塗装の仕上げ方について

前述したように、ローラー塗装と吹き付け塗装において、性能に違いが見られることはありません。

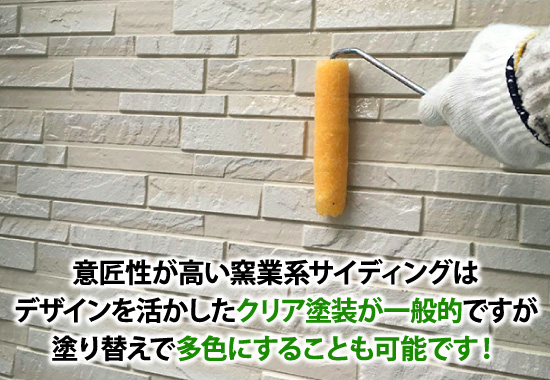

ただ、ローラー塗装の場合、毛の長さの違うタイプを使い分ければ、窯業系サイディングの意匠性を意識した塗り分けも可能です。一方、吹き付け塗装なら、モルタル外壁にさまざまな模様を描けることです。窯業系サイディングにモルタルみたいな吹き付け塗装もできます。このように、それぞれに違った特色があります。

ただ、ローラー塗装の場合、毛の長さの違うタイプを使い分ければ、窯業系サイディングの意匠性を意識した塗り分けも可能です。一方、吹き付け塗装なら、モルタル外壁にさまざまな模様を描けることです。窯業系サイディングにモルタルみたいな吹き付け塗装もできます。このように、それぞれに違った特色があります。

レンガ調の窯業系サイディング、目地を残した多色塗装

意匠性が高い窯業系サイディングというと新築後10年以内、外壁の傷みが少ないうちにクリア塗装をしてそのデザインを活かすのが一般的です。クリア塗装はシーラーなどの密着性を上げる下塗り材を使わないために環境や立地にもよりますが、10年以上の年月が経つと厳しくなります。

クリア塗装以外でも意匠性は向上できます。既存の単色のサイディングを塗り替えにより複数の色で塗る「多色塗り」が可能です。

クリア塗装以外でも意匠性は向上できます。既存の単色のサイディングを塗り替えにより複数の色で塗る「多色塗り」が可能です。

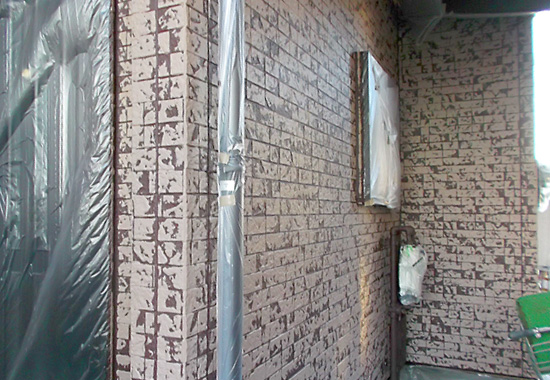

こちらのお住まいの外壁は凸凹した模様がデザイン性の高い単色のサイディングです。多色にイメチェンするための塗装を行います。初めに、養生をして高圧洗浄を行いました。

次は、中塗り、そして上塗りと外壁塗装が進みます。上塗りをした後の外壁は、落ち着いた色合いのダークブラウンです。これに別の色を施して「多色」へと変化させ意匠性を向上させていきます。

次に中塗り、上塗りと普通に外壁塗装を進めていきます。外壁がシックなダークブラウンとなりました。通常であれば、この工程で外壁塗装は完了です。レンガ調の意匠だった外壁、まだ目地も石材の部分も単色です。しかし、ここから多色にして意匠性を高めます。

まず、目地の色となるのが現在の外壁の色、シックなダークブラウンです。

まず、目地の色となるのが現在の外壁の色、シックなダークブラウンです。

短毛のローラーを使ってホワイトで塗りあげていきます。短毛のため、タイルの目地まではホワイトが着色しません。

シックなダークブラウンに、爽やかなホワイトが混じった素敵な外壁になりました。塗料が多過ぎて目地の部分にホワイト色がつかないように、ネットで余分な塗料を落としながら、慎重に2回重ねて塗りあげて完成しました。

以前の単色の外壁と比べると、格段に意匠性が高まりました。とてもおしゃれで素敵な外観です。

クラック補修で消えてしまったモルタル外壁の

タイル仕上げ模様を吹き付け塗装で復活

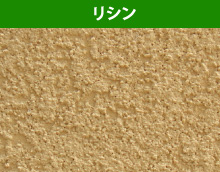

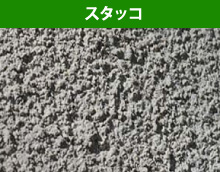

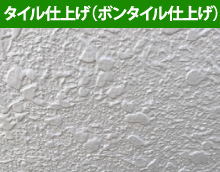

現在は、新築時のモルタル外壁の塗装で採用されることが多い「吹き付け塗装」。骨材と塗料を混ぜたものを外壁に吹き付け、ざらざらな模様の「リシン」「スタッコ」にしたり、丸みのある凸凹にする「タイル仕上げ(ボンタイル仕上げ)」などの模様を作りだします。

「タイル仕上げ」と聞くと、タイルを使った仕上げという印象を受けるかもしれません。実際にはタイルを使うことはなく、タイルガンと呼ばれる吹き付け用の機械を使うことが名称の由来となりました。凸凹の粒を大きくする大粒や表面を平らにした抑え仕上げなどタイル仕上げの代表的な方法です。

一般的に、新築後の外壁塗装で吹き付け塗装をする場合、クラックなどの補修部分への模様付けとして骨材を吹くことがあります。ローラーで塗った場合でも、骨材の質感が消えることなくモルタル外壁の特徴が表現できます。

クラックが入りやすいと言われるモルタル外壁ですが、クラックの大きさによっては補修時にリシンやスタッコ、タイル仕上げの模様が消えるケースもあります。そんなときは、吹き付け塗装を施すことも可能です。

クラックが入りやすいと言われるモルタル外壁ですが、クラックの大きさによっては補修時にリシンやスタッコ、タイル仕上げの模様が消えるケースもあります。そんなときは、吹き付け塗装を施すことも可能です。

クラック補修で消えてしまったタイル仕上げ(押さえ仕上げ)を吹き付け塗装で復活させる

その後にローラーでお住まい全体を外壁塗装

1階部分の屋根となる「下屋」の取り付け位置にクラックが発生していたこちらのお住まい。クラックの幅は0.3mm以上の構造クラックで、雨水が入り込むリスクがあります。以前雨漏りが起こったとき、クラック部分を全部シーリングで埋めたことがあるそうです。ただ、シーリング材は「埋めた」というよりも、表面部分だけなぞられている感じでした。これでは、雨漏りが再発する確率も高いです。

モルタル外壁の仕上げは、タイル吹きの押さえ仕上げのようです。まずは、クラック補修を行っていきます。クラックに施されていた古いシーリング材をできるだけ剥がします。そして、ひび割れの奥まで樹脂モルタルが埋められるようにVカットしました。

外壁をVカットするときに出た切粉を綺麗に取り除いて清掃します。そして、プライマーを塗り、次の工程で使う樹脂モルタルの密着力を上げます。

そして、クラックの部分に樹脂モルタルを丁寧に埋め込んでいきます。工事前と比べるとクラックもだいぶ目立たず、雨水も入りにくくなりました。ただ、まだ防水性がない状態です。

そのまま外壁塗装をすれば防水性は発揮できます。ただ、単に塗装だけすると補修した部分がみみず腫れのような印象を受け、美観を損なう問題点もありました。そこで、模様を再生するために、吹き付け塗装を施していきます。

タイル吹きの押さえ仕上げ(ヘッドカット仕上げ)なので、ローラーで押さえて平らにします。

少しずつ丁寧に仕上げていくと、ほとんど違和感がなくなってきます。

クラックの補修が終われば、一般的な外壁塗装の工程と同じように進めていきます。下塗り・中塗り・上塗りと仕上げれば完了です。

工事完了後の写真です。いかがでしょうか。クラックがあったとは思えないほど綺麗な仕上がりです。

街の外壁塗装やさんでは、それぞれの箇所に合わせた方法で、吹き付け塗装とローラー塗装を織り交ぜながら塗装を仕上げていくこともできます。モルタル外壁にクラックがあってお悩みの方も、ぜひご相談ください。

街の外壁塗装やさんでは、それぞれの箇所に合わせた方法で、吹き付け塗装とローラー塗装を織り交ぜながら塗装を仕上げていくこともできます。モルタル外壁にクラックがあってお悩みの方も、ぜひご相談ください。

外壁塗装のローラー塗りと吹き付け塗装のまとめ

- 外壁塗装には、ローラーを使う「ローラー塗装」、機械で吹き付ける「吹き付け塗装」、そのほか刷毛を使う塗装など3つの方法に大別されます

- 現在の主流はローラー塗装です

- ローラー塗装と吹き付け塗装のどちらも、大きな性能差がありません

- 塗膜を厚く塗り過ぎると不具合が生じることもあります

- 広範囲を吹き付け塗装する場合、腕がよくない業者だと均一に塗れないことも多いです

- 腕の良い熟練の業者を選ぶことで塗装の失敗を減らせます

- 塗料は半製品です。外壁塗装の正しい工程を意識し、きちんと塗ることで本来の耐用年数が期待できます。信頼性のある業者選びをしましょう

- ローラー塗装は意匠性を高めることもできます

- 劣化で失われた模様を吹き付け塗装で復活させることも可能です