スレート屋根の塗装による雨漏りの可能性をご存知ですか。

外壁塗装業者からは、「屋根塗装後に室内が湿気っぽくなった」「数年後に雨漏りが始まった」という相談がよく寄せられます。

この問題を防ぐためには、タスペーサーを使った縁切りが必要です。 スレート屋根には、雨水や湿気を逃がすための隙間が欠かせません。 屋根塗装前に知っておきたいタスペーサーについて解説します。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

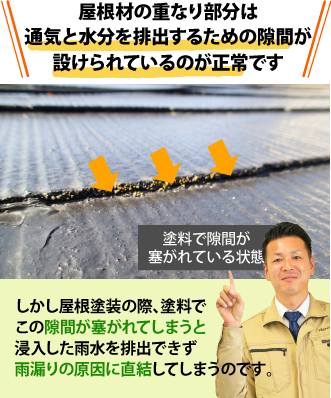

雨漏りや室内の湿気を逃すための出口(隙間)は、スレート屋根にも設けられています。屋根材と屋根材が重なっている部分の隙間がこの出口です。しかし屋根塗装が正しく行われず、この隙間が塞がれてしまうと、厄介な雨漏りの原因になるのです。

屋根に隙間がないと、入り込んだ雨水を外に出すことができません。隙間があったとしても、この隙間が狭すぎると雨漏りの原因になります。スレート屋根の適切な隙間は約4mmです。これより狭すぎると「毛細管現象」が起こり、雨水を吸い上げ屋根内部へ水分が広がってしまいます。内部へ雨水が侵入してしまうと屋根の下に敷設された防水紙の劣化を招き、雨漏りの原因にもなり得ます。

毛細管現象とは細い管の中を液体が上昇・下降する物理現象のことです。管以外に狭い空間でも起こります。液体の分子同士にはたらく力、表面張力、そして管と水分子の付着力や濡れやすさによって発生します。

身近な例でいうと、ストローがささったドリンクを思い浮かべてください。グラスの表面よりもストローの中の液面の方が高い位置になっているのが毛細管現象です。

1.雨漏り

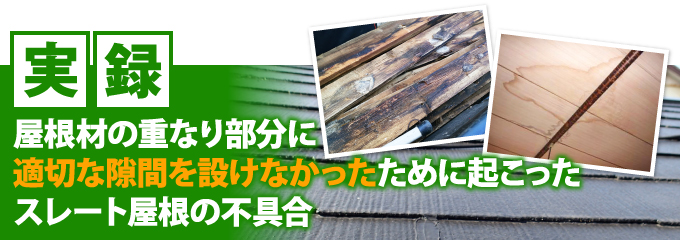

雨漏りによって天井に染みができている事例です。雨が降ると天井の雨染みが広がっていくので、早急に対策を施さなければいけません。屋根に上って確認してみると、案の定スレート屋根が重なる部分の隙間が塞がれており、皮すき(錆や古い塗膜を剥がすための道具)も隙間に入っていかない状態でした。屋根に隙間がないため侵入した雨水や湿気が外へ出られず、このような雨染みの原因となっていたのです。

2.お部屋がジメジメする・カビ臭い

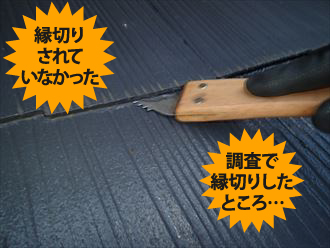

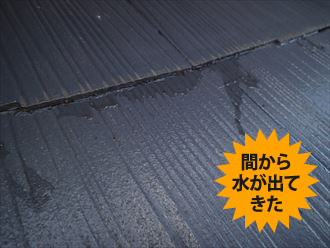

スレート屋根が重なる部分の隙間が塞がれ、部屋に湿気が溜まってしまった事例です。お客様からのご相談としては「屋根塗装をしてからカラっと晴れている日でも部屋がジメジメしてカビ臭い気がする」とのことでした。雨漏りの可能性も含め屋根の調査をすると、スレート屋根の隙間が塞がれていました。どうやら塗装によって隙間が塞がらないようにするための「縁切り」という作業が施されていなかったようです。重なり部分に切り込みを入れてみると、屋根の内部に溜まっていた水分が染み出てきました。

3.防水紙の劣化と野地板の腐食

雨水がスレートの下に浸み込んで防水紙を劣化させてしまった事例です。逃げ場をなくした雨水はそのまま内側にとどまり、防水紙の下の野地板まで腐食していました。さらに雨染みは室内の天井や壁部分まで確認できます。ここまで劣化が進行してしまうと、腐食部分に加えその周りも解体・撤去し、新しく作り直さなければいけません。

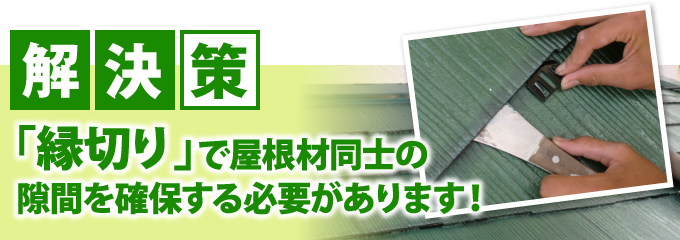

スレート屋根の重なり部分の「隙間」は屋根、お住まいを健康に保つために欠かせません。屋根塗装の際に隙間を確保する方法は「縁切り」と呼ばれ、2つのやり方があります。手作業で塗膜に切り込みを入れていく方法と、タスペーサーという部材を重なり部分に設置する方法です。どちらも隙間を作るための作業なのですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

「縁切り」の方法1.手作業で塗膜を切る

「皮すき」という金属のヘラ状のものや、カッターを使って手作業で塗膜に切り込みを入れ、隙間を確保する方法です。屋根塗装がすべて終わったあとに行います。

- タスペーサーを使わないため、費用を抑えられる。

- 手作業のため作業時間がかかる(80㎡の屋根に対し2人の作業員で約8時間)

- 完全に乾く前に切り込みを入れると、作業後に重なり部分の隙間が塞がれてしまうことがある

- 関係ない部分の塗膜を傷つける、または剥がしてしまうことがある

- 重なり部分の先端「小口」を傷つけてしまうことがある

「縁切り」の方法2.タスペーサーによって隙間を確保する

下塗りが乾燥したあとに「タスペーサー」という部材を差し込んで隙間を確保する方法です。タスペーサーは本体のバネ性能によって隙間を確保するため、その部分に重ね塗りしても隙間が塞がりません。

- 関係ない部分の塗膜を剥がす恐れがない

- 重なり部分の先端「小口」を傷つけなくて済む

- 作業時間が短縮される(80㎡の屋根に対し2人の作業員で約2~3時間)

- タスペーサーの費用がかかる (80㎡の屋根で作業費込みで3万円~)

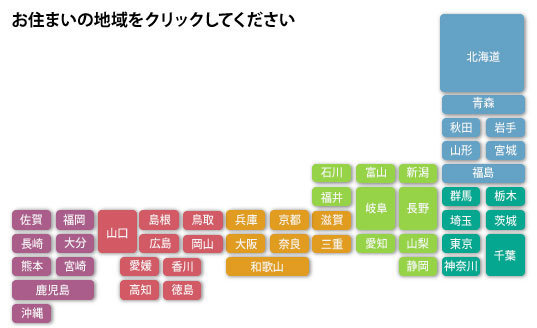

街の外壁塗装やさんでは「タスペーサー」を用いた縁切りを採用しています

タスペーサーを用いた縁切り方法は、塗膜を傷つけないというメリットがあります。確かにタスペーサーの購入費はかかりますが、作業時間が短縮されるためその分の作業費を抑えることができます。手作業の場合と比べると、総額の差は実はほとんどありません。場合によっては安くなる可能性もあるので、気になる方はご相談ください。

手作業による縁切りは塗膜やスレートを傷つけるリスクがある上、隙間が塞がれるのを防ぐために、屋根塗装が完全に乾ききるまで何日も待つ必要があります。その間足場は組んだままの状態にしておかなければいけませんから、人によってはストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

タスペーサーの種類は3つ!

タスペーサーには3つの種類がありますが、サイズはすべて横5㎝弱、縦4㎝弱のポリカーボネイト製です。ポリカーボネイトという素材は踏んでも割れないほどの強度があり、加工しやすいためさまざまな用途に使われています。

スレート屋根材1枚につき使うタスペーサーは2個です。1㎡あたり10個、80㎡のスレート屋根なら800個のタスペーサーを使用する計算になります。ポリカーボネイト自体は安価な素材なので、1個当たりの値段は数十円です。

2017年5月に発売された新製品で、従来のものより塗料の溶剤に対する耐性がアップしました。さらに毛細血管現象が起こりにくい形状をしており、雨水の切れと通気性が良くなっています。

タスペーサー02は家のような形をしたタイプで、スレートの痛みがない場合に使用します。手で重なり部分の隙間に差し込むことができます。

タスペーサー03はスレートや下地が傷んでいる場合に使用します。

タスペーサーを使用したスレート屋根の塗装

タスペーサーを使用(挿入)する工程はメーカーで指定されていますが、屋根塗装は通常の工程で行います。タスペーサーを挿入するのは下塗りが乾燥した後です。

1.高圧洗浄・下塗り

屋根塗装の前には高圧洗浄できれいにします。埃や汚れ、苔などを除去し屋根の状態にあわせた塗料(シーラーもしくはプライマー)で下塗りを施します。

2.タスペーサーの挿入

下塗りが完全に乾燥したことを確認したら、タスペーサーの挿入です。標準サイズのスレート屋根材の場合、メーカーでは1枚につき2個使用するダブル工法を推奨しています。910㎜幅の屋根材なら、タスペーサーは左右それぞれ15㎝のところに挿入します。

タスペーサーは塗料の溶剤に強い素材ですが、塗料によって溶けるリスクを最小限に抑えるため、挿入するのは下塗りが完全に乾いたあとです。手で挿入しにくい場合は工具を使います。

3.中塗り・上塗り

中塗り・上塗りを行い、乾燥すれば屋根塗装は竣工となります。