最近増えているのが、高気密・高断熱のお住まいです。屋根や壁に断熱材をしっかり入れて外の空気の影響を受けないようになっているため夏でも冬でも一年中快適。そんな住宅に住んでいるという人も多いでしょう。

部屋の中の温度が高くなり、湿度も高い状態でとどまりそうなのに、どうしてずっと気持ちよく過ごせるのか、室内に使われている木材に悪影響がないのか、と考えたことはありませんか?

あまり知られていないことですが、部屋の中で気持ちよく過ごせるように、住宅には様々な機能や技術が使われています。高気密・高断熱という特性を維持した上で、住宅に悪影響がないようにするには【換気】がそのカギを握っています。

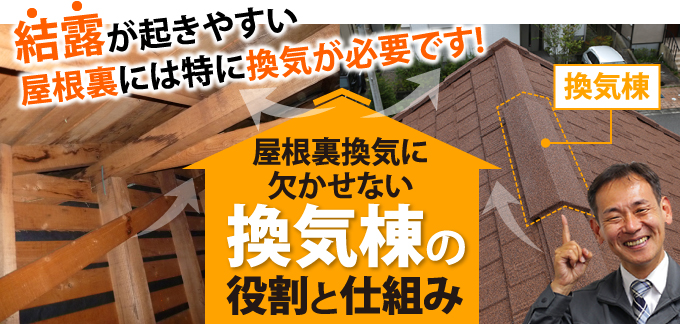

この記事では、お住まいにおける換気の必要性や、厳しい条件にさらされている屋根裏の換気で一番の性能を持つ「換気棟」についてご説明していきます。窓を開けたり閉めたりするような面倒なことはありません。換気扇の取り付けのような電気代がかかることもありません。換気棟はランニングコストが不要で、取り付けるだけで一年中休むことなく働き続ける換気手段です。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

換気棟の機能を説明する前に、住宅にとってどれほど換気が重要であるかを知っておいたほうが換気棟の必要性を理解しやすいかもしれません。これは最近増えている高気密・高断熱のお住まいにおいては非常に大切なことですので、しっかりと知識を持っておきましょう。

住宅にとって換気は非常に重要なことです

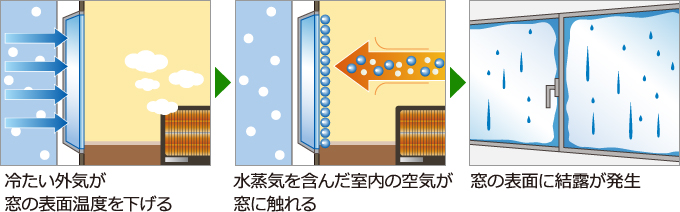

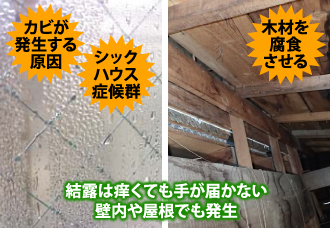

寒い時期、窓が濡れていたり、窓の下にしずくが落ちてたまっていたり、湿気で壁がカビで黒くなったといった体験をしたことがあるかもしれませんが、これらの原因は結露にあります。

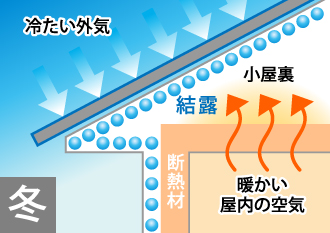

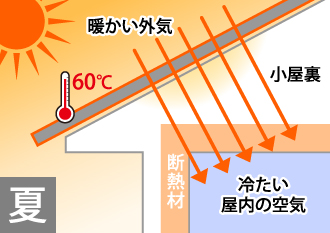

結露は①部屋の中か外の湿気がたまっていて②部屋の中と外の空気の温度の違いが大きいときに起きる現象です。家の中では、料理をしたりエアコンを使ったりといった日々の行動や降雨等、そのすべてが結露発生のもとになるため、防止するのは非常に難しいといえます。

結露が生じるメカニズム

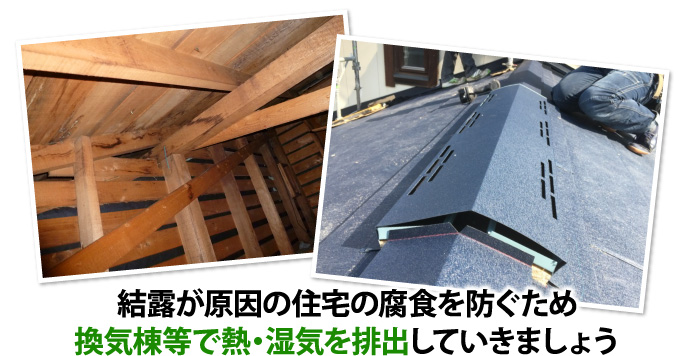

結露がつくことで、カビが生えたり、シックハウス症候群の原因となったり、住宅に使われている木を腐らせてしまったりします。そのため窓についた水滴をぬぐったり窓を開けるなど、様々な手を打つことになりますが、これらをずっと続けていくのは困難ですよね。窓だけならすぐに対応できますが、結露は壁の内側や屋根といった普段目につくことがないところでもおきています。

このような煩わしい結露がなるべく発生しないように、住宅のあちこちに換気設備が設置されているのです

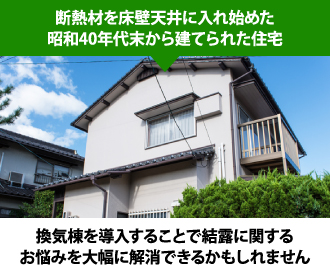

最近建てられた住まいは、断熱材を壁や屋根にふんだんに入れて、夏でも冬でも快適な高気密・高断熱な住宅となっています。

結露ができるのは、部屋の中と外の温度の違いが大きいことが理由ですので、最近の住まいのつくりと繋がっているのです。

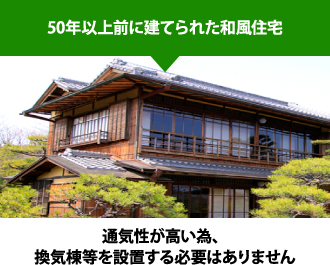

古い日本建築の家では、風通しがよく結露ができることがあまりなかったので、木を多く使っていても傷んだりせず、長い間に渡ってそのままの姿を保っています。

換気棟とは

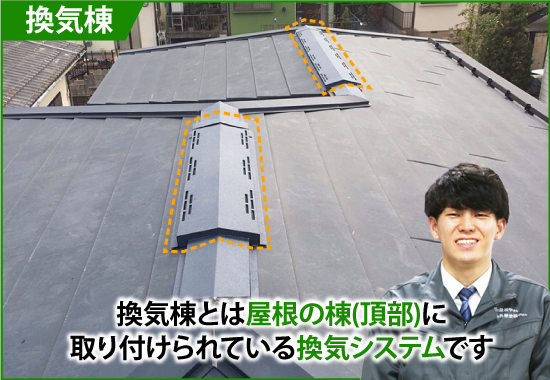

換気棟がどういったものかご存じない方も多いかと思いますので、次は換気塔についてご紹介させていただきます。換気棟は、屋根の一番てっぺんの棟に設置されている空気を出入りさせる設備です。

屋根ではなく、日常活動が行われている部屋の壁を活用したほうがいいのではないか、空気が出入りするところから雨や湿った空気が入り込んで、よけいに悪影響があるのではないかと案じられた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、換気棟の仕組みはとてもよくできています。

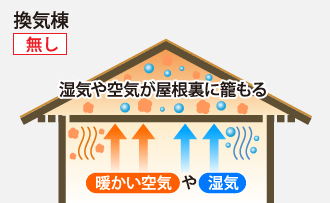

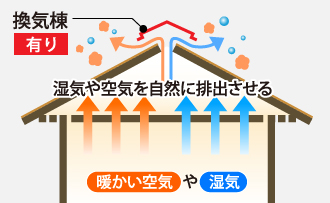

空気は温度が高くなると上に向かい、温度が下がると下に行きます。そのため、部屋の中で暖かくなった空気は上昇し屋根裏に届きます。冬の寒さとの気温の違いから結露が屋根についてしまい、夏は60度にもなるような熱さが屋根にある野地板・梁・垂木・棟木といった木製の部材にダメージを与えることになり、長期で性能を保つことが難しくなります。

換気棟は、こうした空気の性質を利用して空気を出し入れすることによって、屋根裏に結露がついたり、木製部材の性能が劣化したりするのを防止しているのです。

うちには換気棟がないけど大丈夫?という方もいらっしゃると思います。家を建築した年代や造りによって換気棟の必要性に違いがあるためです。

1970年頃より昔に建てた日本式の家屋では、先に述べたように空気の通りがよく、換気棟を取り付けなくても問題ありません。

家の床や壁、天井などに断熱材を入れるようになった1970年代以降から建設された家は、しだいに高気密・高断熱のお住まいになってきているので、換気棟をとりつけることによって結露が発生する可能性がぐっと低くなると思われます。

換気棟を取り付けることで雨水が入り込むのではと心配される方も少なくありません。確かに換気棟を設置するには屋根裏までの空気の通り道を作りますので、雨水が入り込むリスクが高まるように見えます。ところが換気棟自体が、雨が入り込まないような造りになっているので雨漏りの心配は不要です。

もしも換気棟から雨水が入り込むとすれば、雨仕舞がしっかりできていないということ。言うなれば取り付け工事に自体に問題があるということなので、換気棟の取付け実績が豊富な会社にお願いするべきということです。

換気棟は屋根の素材や形に左右されません

うちはスレートの屋根だけど入り組んだ形の屋根だからとか、瓦葺の屋根である我が家には換気棟の取り付けはできないのではないかと疑問を持っているかもしれません。切妻や寄棟といった多くの家屋で取り入れられている屋根でなければ取り付けられないと思う方も多いかもしれませんが、様々なタイプの屋根に対応するような製品が出ています。

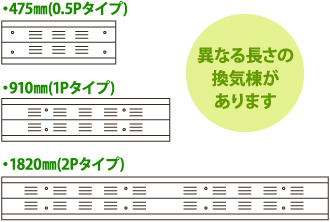

TOKOというメーカーの切妻や寄棟にとりつけるS型換気棟には、475㎜(0.5Pタイプ)・910㎜(1Pタイプ)・1820㎜(2Pタイプ)というサイズのバリエーションが用意されています。

※図は株式会社トーコー 製品総合カタログより

※図は株式会社トーコー 製品総合カタログより

その他にも、下屋に取り付けるための雨押え用換気棟や方形屋根のてっぺんに取り付ける換気棟、片流れ用換気棟といったものもあります。

粘土瓦の屋根用には、瓦と野地板のあいだの隙間を使って瓦の下に設置する瓦換気960といった製品があり、換気瓦桟は棟換気・野地面換気の両方で使えるため、瓦の形を気にする必要がありません。

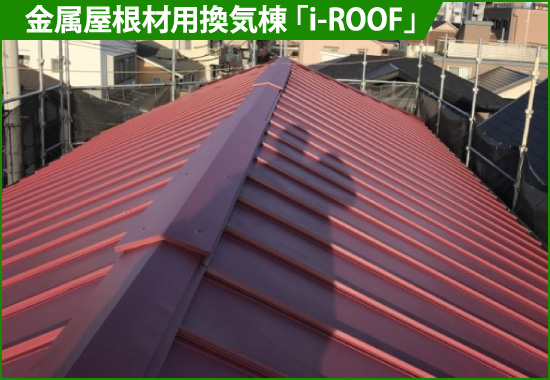

金属屋根に取り付ける換気棟「i-ROOF」は2013年度グッドデザイン賞に輝くほどのデザイン性と性能、そして取付工事のしやすさという三拍子揃っていて、立平葺きや横葺き屋根材にも取り付けることができます。

金属屋根に取り付ける換気棟「i-ROOF」は2013年度グッドデザイン賞に輝くほどのデザイン性と性能、そして取付工事のしやすさという三拍子揃っていて、立平葺きや横葺き屋根材にも取り付けることができます。

屋根の形から、どうしても換気棟が取り付けられないとしても、屋根材のデザインに合わせた屋根面換気ユニットを設置することによって屋根材となじませることが可能です。

屋根に穴の開いたユニットを設置するため雨水が入ってしまうのではと不安に思うかもしれませんが、捨て水切りと防水テープを使うことで雨水の侵入を防ぐことができます。

屋根の傾斜から、どうしても換気棟が取り付けられない場合もありますので、ご検討中の方は一度業者にお問い合わせされることをオススメします。

新築の時点で元々換気棟が取り付けてある方はご存じないかと思いますが、換気棟は後から取り付けることもできます。

雨漏りの心配はないとご説明させていただきましたが、そうは言ってもどうやって取り付けられているのか、あるいは取り付けるにはどういった工事をするのかということを知らないために、雨水が入ってくるのではないかと心配になる方もいるかもしれません。

自分で見てチェックすることが難しい屋根での作業ですので、どのような工事を行うのか施工内容を確認し、工事中の写真も可能であれば業者の方に送ってもらいましょう。

換気棟の取付工事は、屋根工事や棟板金交換をする際に一緒に行うことが多いのですが、今回は換気棟設置の作業ステップに絞ってご説明していきます。

1.現存の棟板金の取り外し

第一段階として、屋根に取り付けられている既存の棟板金と貫板を撤去します。

2.屋根裏へ通じる穴を開ける

棟板金を撤去しただけでは小屋根の空気の入れ替えができないので、取り付ける換気棟にサイズが合うよう防水紙と野地板も開口します。(信じられないかもしれませんが、換気棟が取り付けてあるご住宅で、穴が開けられていなかったことがあったようです。換気棟がとりつけてあるのに部屋の中の温度が高いようであれば、念のためチェックしてみてください)。

3.換気棟の取付け

捨水切り、ガラリ、貫板、結露防止シート、換気棟本体などを、製造元の指定に合わせてひとつずつ設置していきますが、工事に不具合があると雨水が入り込むリスクを大きく高めることになります。捨水切りは屋根との角度が直角になるように設置し、防水テープやシーリング材で水が入り込むのを防ぐ工程を忘れずに行います。

棟板金との接合部も、シーリング材を注入し8cmほど接合させることで雨水の侵入を許しません。

換気棟はサビが付きにくく長持ちするガルバリウム鋼板製が多いのですが、棟板金と同じように長年経過することで穴が開いてしまったりすると雨水が入り込んでしまいます。そうならないためにも、換気棟から雨水が入り込むのを予防する点検方法について説明していきましょう。

1.釘やビスがきちんと止まっているかをチェック

換気棟は棟板金と同様に、屋根のてっぺんに取り付けられているため常に風にさらされています。長期で固定された状態を維持できるような造りになっていますが、換気棟のまわりが年月の経過とともにダメージを受け飛散してしまう恐れがあります。釘やビスがきちんと止まっているかを時々チェックするといいでしょう。

2.シーリング材が長年のダメージで機能低下していないか

棟板金との接合部に注入されているシーリング材は5年程で機能が低下してしまいます。ほんの少しでもシーリング材でふさがれていないところがあれば、そこから水が浸入し、下地を腐らせる原因となります。換気棟だけでなく屋根に施工されているシーリング材もきちんと機能しているかをチェックしておきましょう。

換気棟周りはやはりダメージを受けやすいため、機能低下しにくく性能が長続きする高性能なシーリング材を用いたメンテナンスをすることでより安心ができます。

3.キズや塗膜のダメージで発生するサビ

換気棟は、棟板金と比較して雨仕舞に技術を要するため、メンテナンスの際に新規の換気棟を取り付けず、そのまま既存の換気棟を使用するケースもあります。そのため、塗装が落ちていたりサビができていたりする換気棟は珍しくありません。

サビが広がれば性能が大きく損なわれ、穴があいてしまうと雨水の侵入につながりますので、時期を見て屋根の塗り替えを依頼し、被膜を守っていくことが大切です。換気棟と棟板金は、塗り替えの前に表面の下処理やサビ防止工程も忘れずに行いましょう。

換気棟の保守や修繕についてご説明してきましたが、換気棟のメンテナンスにおける注意点は、屋根のメンテナンス作業時の確認事項と酷似しています。

そのため、換気棟が正確に設置されているのであれば、保守・修繕もそれほどの難事ではありません。夏でも部屋が暑くならないように、また屋根の性能を守るためにも、換気棟の取付けを考えてみてもいいのではないでしょうか。

換気棟は何個あればいいのか?いくらかかるのか?

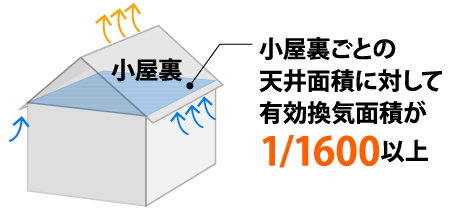

換気棟の設置数には住宅金融支援機構が定めた指標があり、住宅に換気棟をいくつ設置すると適切となるのかが明示されています。

この基準によると、小屋裏の天井面積の1/1600以上に当たる有効換気面積が設けられていることが適切となります。基準とされるのは屋根の面積ではないという点と、小屋裏が複数ある場合はそれぞれに対して1/1600以上の有効換気面積となる点に注意が必要です。

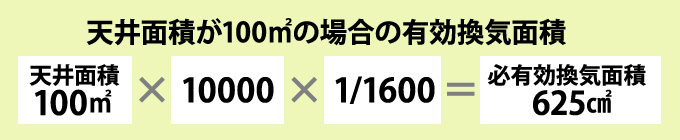

天井の広さが100平方メートルの場合、有効換気面積を計算すると、100平方メートル×10000×1/1600=625平方センチメートルとなります。そして、その住宅に取り付けるべき換気棟の個数は、どのタイプの換気棟を使うのかによって変わってきます。

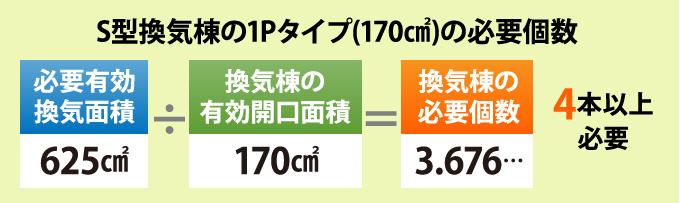

例を挙げると、S型換気棟の1Pタイプ(170㎠)を使うとすると、625÷170=3.676…ですので、4本以上取り付けるべきとなります。

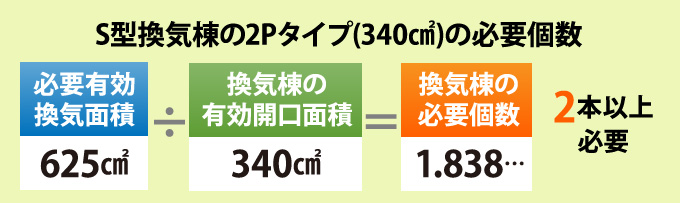

2Pタイプ(340㎠)を使うとすると、625÷340=1.838…で2本以上の設置が適切ということになります。

その際は偏りなく空気が循環するように設置していきましょう。換気棟のタイプによって最適な換気棟設置数が違ってくるのです。

天井の広さは、平面図から調べることができますが、2階の床面積を見ることで簡単にわかります。換気棟の取り付けにかかる金額は、サイズやモデルによって変動しますが1個当たり2万5000円~となりますので、長期間継続して効果が発揮されることを考慮するならお得だといえます。

換気棟がすでに取り付けてあるお住まいであれば、しっかりと空気に入れ替えができているのか、よりよい設置場所はあるだろうか、といったことを改めてチェックしておくのもおすすめです。

換気棟と併せて使いたい2つの自然換気手法

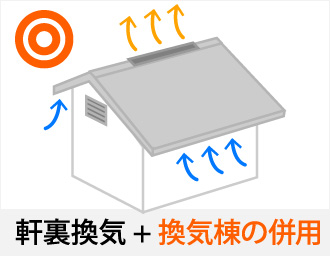

屋根のてっぺんに設置される換気棟は、空気を排出するための仕組みです。換気棟だけでも問題なく喚気できますが、空気を取り込むための装置と併せて設置すると、効果はより倍増します。

そこで、換気棟の他に取り付けられている2つの手法をご説明します。

プラスな面とマイナスな面を考慮して両方設置するということを考えてみてはいかがでしょうか。

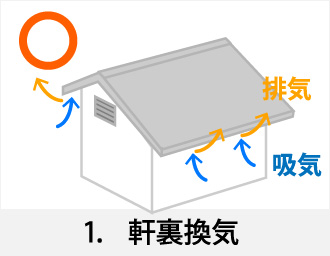

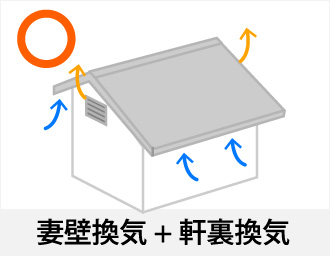

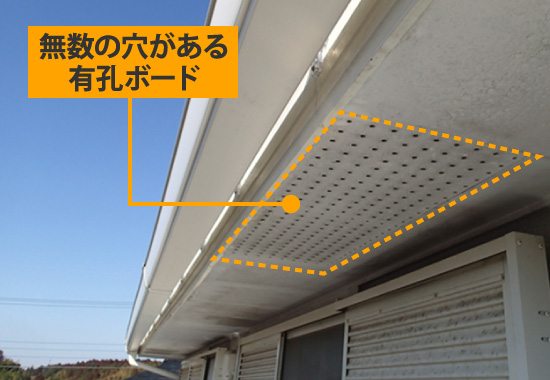

1. 軒裏換気

軒裏換気は、一番ポピュラーな換気の手法です。有孔ボードといわれる穴がたくさん開いたボードや換気口を取り付け、小屋裏に空気を吸入します。雨が入り込むような場所ではないので、雨水がしみ込む心配も少なく、多数の住宅に取り付けられています。軒天は空気の吸入には適していますが、排出するには向いていない場所ですので、妻壁換気や換気棟を併用することで、より効率的に空気を入れ替えます。

雨が入り込むような場所ではないため

雨水がしみ込む心配はあまりない

軒天は空気の吸入のために適しており

排出するには向いていない

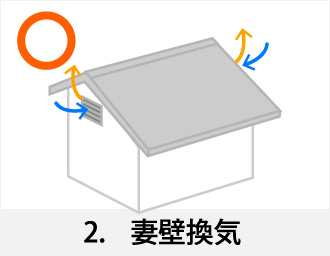

2. 妻壁換気

空気が通りやすい妻側の外壁に設置し、空気の吸入・排出共に可能な換気口です。

ガラリという名称でも知られ、見た目がよく、空気の入れ替えもしやすいのですが、雨が入り込んだり、鳥が誤って入ってきたりするというマイナス面があります。それほど多くの雨が入り込むわけではないので、雨水がしみ込んで大きな影響を及ぼすということはありませんが、雨水のシミが発生したということで、はずしてしまう方もいるようです。

屋根断熱をしている家では機能が落ちてしまう要因にもなることから、屋根断熱かあるいは天井断熱か確かめておくほうがいいでしょう。

空気が通り抜けやすい妻側の外壁に

設置でき空気の吸入・排出ができる換気口

見た目もよく、空気が通りやすい

雨が入り込む可能性があり、鳥が入ってくることも

屋根断熱をしている住宅では

機能を落とす可能性がある

屋根工事のタイミングで換気棟の取付けを

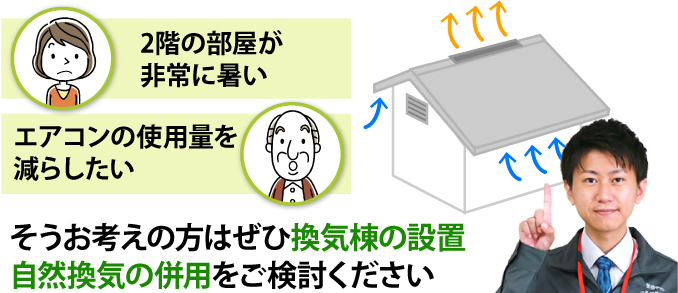

換気棟は設置するだけで今後費用も掛からず、24時間休まず屋根裏の換気をし続ける優れものです。雨漏りに対する不安や疑問が解消できれば、正直なところ換気棟を設置しない理由はありません。「2階の部屋が非常に暑い」「エアコンの使用量を減らしたい」そうお考えの方はぜひ換気棟の設置、自然換気の併用をご検討ください。

換気棟は取り付けるだけでランニングコストもかからず、年中無休で空気の入れ替えが可能な非常にすばらしい設備です。

換気棟設置による雨漏りのリスクは少ないということをご紹介させていただきましたが、雨漏りの心配さえ解消できれば換気棟の設置はメリットが多く非常に魅力に溢れています。

「2階の部屋がすごく暑くなる」「エアコンをなるべく使いたくない」とお悩みでしたら是非換気棟の取り付けを、自然換気と併せてお考えになってはいかがでしょうか。

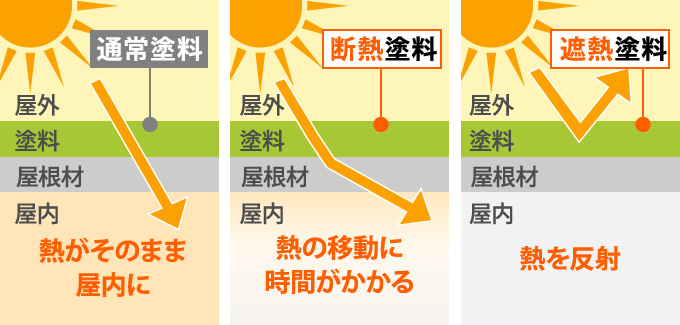

換気棟が取り付けられているにもかかわらず室内の温度が高いということであれば、遮熱塗料・断熱塗料を使って再塗装をすることでさらに快適なお住まいとなることでしょう。

エアコン・加湿器・ストーブやヒーターといった日頃私たちが使っている電化製品は全部結露を作り出す要因となります。それゆえ、結露によってお住まいの性能が下がってしまったり、木材が腐ってしまったりすることがないように、換気の大切さを認識し、換気棟などを活用して熱や湿気を取り除いていきましょう。

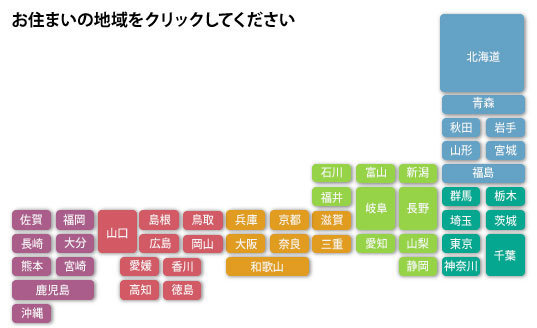

屋根の塗り替えに合わせて換気棟を取り付けたい、住まいの塗替えのタイミングで自然換気を導入したい、室温の高さをなんとかしたい!もしこのようなご不満やご希望をお持ちでしたら、是非一度街の外壁塗装やさんにお問い合わせください。

街の外壁塗装やさんでは、屋根や外壁の塗装の他にも、住まいの居住性をさらに改善するための、よりよい方法をご提示いたします。点検・お見積りは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

換気棟の役目とメカニズムのまとめ

-

ご住宅を悩ませる結露の影響によってご住宅の機能を低下させないためには空気の入れ替えが重要です。

-

換気棟は屋根のてっぺんに設置され気流の性質を活用して効果的に空気を輩出する換気装置です。

-

換気棟は屋根材の種類や形に関わらず設置できるよう様々なタイプが用意されており瓦葺の屋根や入り組んだ形の屋根にも取り付けられます。

-

換気棟を取り付けるためには屋根を開口する必要がありますので、技術力に定評のある屋根工事業者へ相談することが大切です。

正確に設置された換気棟はお手入れも容易になります。 -

換気棟の適切な設置数は屋根の広さではなく天井面積×1/1600が目安となります。

換気棟のタイプによって換気能力は違ってきますので取り付ける換気棟のサイズから設置個数を割り出していきましょう。 -

換気棟だけでもしっかりと換気することはできますが、軒裏換気・妻壁換気を併せて設置するとより効率的な換気が可能です。

-

街の外壁塗装やさんでは遮熱塗料・断熱塗料を使った塗装メンテナンスの際に、換気棟の取り付けや換気に対するご相談も承っております。

-

換気棟は、最近多い高気密・高断熱の住まいには必要不可欠な換気装置です。

メリットデメリットや留意すべきポイントをしっかり理解して換気棟の取り付けを検討してみてください。