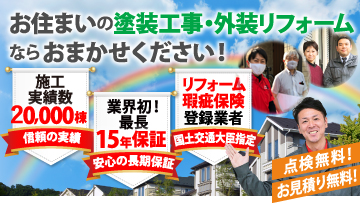

平塚市で屋根塗装・外壁塗装をお考えなら街の外壁塗装やさんへ

平塚市にお住まいの方へ

平塚市は横浜・川崎・横須賀に次いで4番目、湘南地区および相模川より西の地域では初めて市となりました。

戦後早くから商工業都市として発展してきたために、リゾート地域よりも商工業都市としての存在が大きいです。

道路の整備が進んでいたので早くから国鉄(現:JR)との立体交差を推進しているなど特筆すべき点がある街であり、自動車で通勤・通学する人も多いです。

都心にも近く、住みやすいこともあり定住率が高い市です。

市街地にはビルやマンションなどが立ち並び、ベッドタウンとしての面もありますが、郊外には緑も多いのも特徴です。

平塚市は東海道線を挟んで北側は宿場町が発展した今日の街になっていますが、南側はどちらかと言うと古くからのお屋敷町といった感があります。

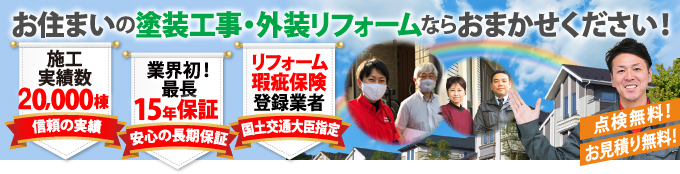

平塚市は街の外壁塗装やさん横浜支店へお任せください

街の外壁塗装やさん横浜支店

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6

VORT新横浜 2F

MAIL:info@sharetech.co.jp

平塚市の施工事例をご紹介します

神奈川県平塚市でバイオマスR-Siを使った屋根塗装

中古物件を購入されて外部のリフォームを行いたいと言うご希望でしたので、建物を隈無く調査した結果、屋根の塗装と外部の化粧柱の塗装工事を行う事になりました。

ビフォーアフター

工事基本情報

施工内容

屋根塗装

使用材料

水谷ペイント バイオマスR-Si

築年数

20年

施工期間

14日間

保証年数

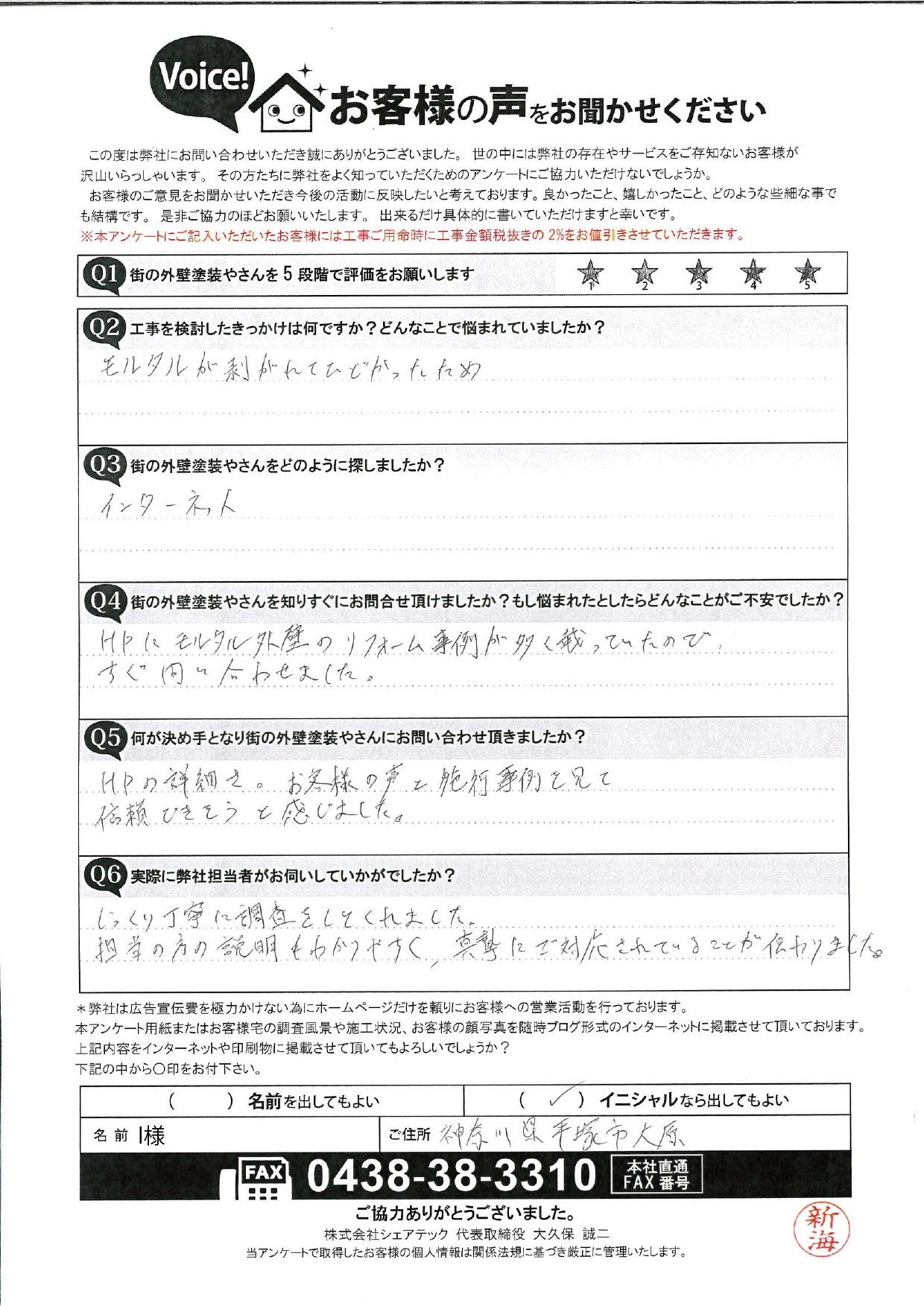

平塚市で外壁塗装・屋根塗装を行ったお客様の声一覧

平塚市の現場ブログをご紹介致します!

2025/11/07

平塚市にて大規模リノベーションをご検討中のお住まいへ内装点検に伺いました

2024/04/23

平塚市四之宮で火災保険を使った屋根工事について詳しく解説!火災保険を活用した屋根工事・外壁塗装のご相談はこちら!

2023/04/16

平塚市四之宮でモルタルへ外壁塗装のご提案、壁面を触ると付着する粉は塗装が必要なサインです!

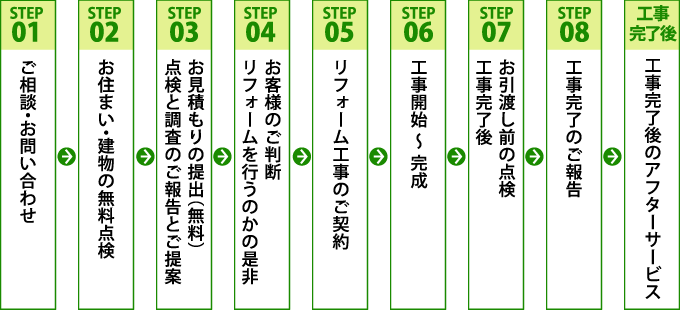

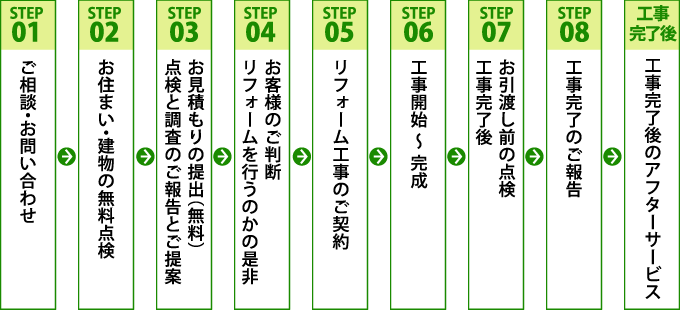

お問合せから工事までの流れ

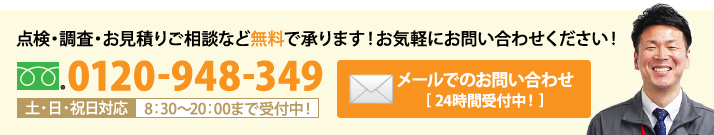

お問合せフォーム

平塚市で屋根塗装・外壁塗装をお考えなら街の外壁塗装やさんへ

平塚市にお住まいの方へ

平塚市は横浜・川崎・横須賀に次いで4番目、湘南地区および相模川より西の地域では初めて市となりました。

戦後早くから商工業都市として発展してきたために、リゾート地域よりも商工業都市としての存在が大きいです。

道路の整備が進んでいたので早くから国鉄(現:JR)との立体交差を推進しているなど特筆すべき点がある街であり、自動車で通勤・通学する人も多いです。

都心にも近く、住みやすいこともあり定住率が高い市です。

市街地にはビルやマンションなどが立ち並び、ベッドタウンとしての面もありますが、郊外には緑も多いのも特徴です。

平塚市は東海道線を挟んで北側は宿場町が発展した今日の街になっていますが、南側はどちらかと言うと古くからのお屋敷町といった感があります。

平塚市は街の外壁塗装やさん横浜支店へお任せください

街の外壁塗装やさん横浜支店

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6

VORT新横浜 2F

MAIL:info@sharetech.co.jp

平塚市の施工事例をご紹介します

平塚市で外壁塗装・屋根塗装を行ったお客様の声一覧

平塚市の現場ブログをご紹介致します!

2025/11/07

お問い合わせ 平塚市にお住まいのお客様より、「古くなった住まいを大規模にリノベーションしたいので、現状の状態を確認してほしい」とご相談をいただき、街の外壁塗装やさ…

2024/04/23

平塚市四之宮で屋根工事・外壁塗装などのお住まいのリフォームについての問い合わせでしたが、詳しくお話を伺うと台風による被害もあり、その修理を火災保険を使って行いたいということでした。 火災保険を使った…

2023/04/16

平塚市四之宮にてお住いのお客様より、「外壁に触れると粉のようなものが付くので、塗装が傷んできているかもしれない」と調査のご依頼を頂きました。お話しいただいた症状は、お客様が仰るように外壁の塗膜が傷ん…

お問合せから工事までの流れ