搭屋、東面ベランダ、キュービクル架台のウレタン防水が完了しました。

ウレタン塗膜防水は弾力が有りクラックにも追随し継ぎ目のない防水層は長期にわたり防水効果を発揮します。

ウレタン防水は大きく分けて3通りの工法が有ります。

1、密着工法

最も多く取り入れられている工法で下地に直接防水材を塗布するスタンダードな工法です。

複雑な形状にも施工が容易で継ぎ目のないシームレスな防水層を形成します。

2、通気緩衝工法

通気効果と緩衝効果を併せ持つシートの上からウレタン塗膜防水を塗り重ねた、準密着、絶縁式の

複合塗膜防水工法です。通気緩衝層が下地の水分を逃がすので膨れを防止し、下地の挙動を緩衝して

下地のクラックに影響されず防水層の破断を防ぐことが出来ます。

3、機械的固定工法

耐亀裂抵抗性に優れた絶縁シートを金具で固定する、浮かし貼り工法です。下地の水分を逃がし挙動を

緩衝しクラックの発生を防ぎます。改修工事の際にも既存の防水層を撤去せず施工できるので工期短縮

と産業廃棄物の削減が出来ます。

その他歩行用、非歩行などがあり施工部位や目的に合わせて選定する必要が有ります。

ウレタン塗膜防水は部分的にも施工が可能です。今回既存の屋上シート防水側溝部分のみウレタン防水を

塗布しました。側溝部分の劣化が激しかったので部分的に施工しました。

このようにウレタン塗膜防水は取扱い、施工が容易に出来るので便利な防水材です。

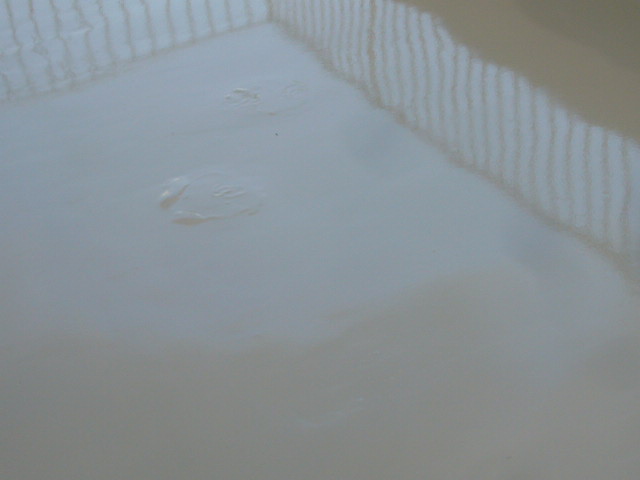

しかしウレタン塗膜防水にもデメリットもあります。密着工法の場合に限りますが施工後に膨れが発生

する場合が有ります。写真に有るように施工翌日に撮った写真です。膨れているのがわかると思います。

下地からの湿気や空気の対流によって起きると思われますがまれに表れる現象です。

この場合の対処法は膨れている部分を部分的に切開し間をおいて再度補修塗りします。

その他には脱気筒を付ける、通気緩衝工法に切り替えるなどの方法が考えられます。

既存防水層や下地の影響を受けやすいのが密着工法の難点です、施工して見なければ分からない所が

あります。そのかわり他のウレタン防水工法に比べると密着工法の方が割安に施工できるのがメリットと

言えます。通気緩衝工法や機械的固定工法では膨れの心配は有りませんが施工費用が高くつきます。

どちらを選ぶか悩ましい所ですね。

高槻市で屋上の改修工事を行っています。屋上のシート防水が15年位経過しかなり劣化が目立ちます。

この状態では全面改修の対象になりますが今回は予算の関係で部分補修で対処することになりました。

シートの継ぎ目部分にシーリングを打っていきます。継ぎ目からの雨の侵入を防ぐためです。

一時的な応急処置にしかなりませんので早急に対策を検討する必要があります。

記事内に記載されている金額は2017年12月22日時点での費用となります。

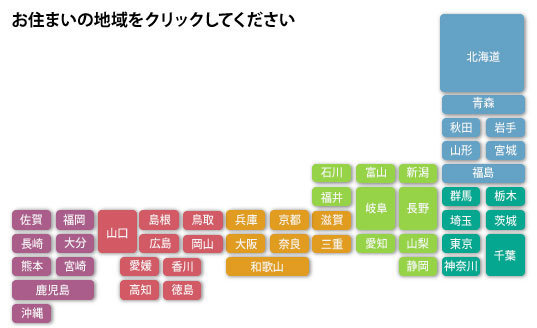

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。