ベランダやバルコニーは雨水や紫外線の影響を直接受けるため、経年劣化による防水層の傷みが避けられません。

今回ご紹介するのは、練馬区大泉町のお住まいで実施したウレタン防水通気緩衝工法によるベランダ防水工事です。

通気緩衝工法は、既存下地に含まれる湿気を逃がしつつ新しい防水層を形成できるため、下地の膨れや剥がれを防止できる優れた工法です。

それでは、下地処理から脱気筒の設置までの流れを、実際の施工写真とともにご紹介します。

防水工事において最も大切な工程の一つが下地処理です。

ひび割れ(クラック)や汚れをそのままに防水層を施工してしまうと、短期間で剥がれや膨れが発生してしまいます。

今回の現場では、まず既存防水層の状態を確認し、クラック部分の補修を行いました。

補修後にはプライマーを塗布して新しい防水材の密着性を高めます。

下地処理が終わったら、通気緩衝シートを敷き詰めます。

このシートには細かな通気路が設けられており、下地に残った湿気を効率的に逃がすことができます。

また、シート自体が緩衝材の役割を果たし、下地の動きによる防水層の割れや剥がれを防ぎます。

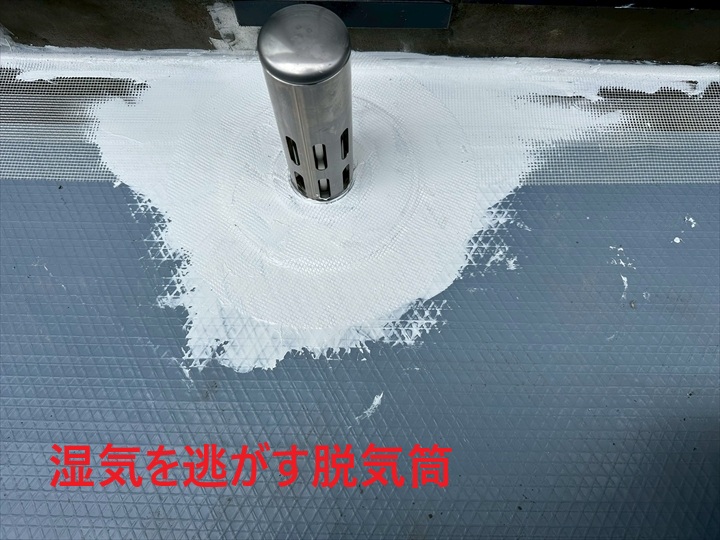

通気緩衝工法に欠かせない部材が脱気筒です。

脱気筒は、防水層の下に残る湿気や空気を屋外に排出するための部材で、膨れや剥離の防止に大きく寄与します。

今回の現場でも、シート施工後に適切な位置へ脱気筒を取り付けました。

通気緩衝シートと脱気筒が設置されたら、いよいよウレタン防水材の塗布工程に入ります。

この段階で床面全体が均一な状態になっていることが重要です。

今回の施工では、事前の下地処理とシート施工がしっかり行われているため、防水材の密着も良好です。

今回採用したウレタン防水通気緩衝工法には、次のようなメリットがあります。

このように、防水性能と長寿命化の両立が可能な工法であり、特に既存防水層に不具合が出始めた段階での改修工事に最適です。

今回の練馬区大泉町での施工では、

-

1.下地処理(クラック補修・プライマー塗布)

-

2.通気緩衝シート敷設

-

3.脱気筒設置

という流れで、ウレタン防水通気緩衝工法を採用しました。

この工法は、湿気による膨れや剥がれを防ぎ、長期間にわたって安定した防水性能を発揮します。

ベランダやバルコニーの防水でお悩みの方は、ぜひ専門業者である街の外壁塗装やさんへご相談ください(^O^)/

記事内に記載されている金額は2025年08月12日時点での費用となります。

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、

屋根塗装、

外壁・屋根塗装、

ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。

.png)