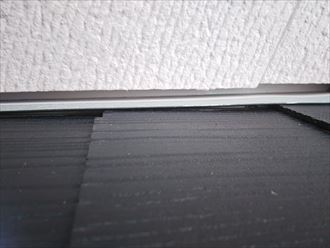

皆さんは、外壁通気工法をご存知でしょうか。この工法は、広く普及しており、本日お伺いした袖ヶ浦市のお客様邸もこの工法でした。多くは、木造住宅や外壁材がサイディング材の建物に用いられ、外壁内部が室内外からの湿気などによって、木材が傷まないように空気が流れるようにします。湿気はお住まいの内外から入り込み、暖かい空気は水蒸気を含みやすいので、気温が下がると内部結露が発生しやすくなります。内部は日常的に見える場所ではないので、気が付いたら結露の影響でカビなどが発生している場合もあります。外壁の内部結露の発生を防ぐ為には、外壁内部に空気を流し、内部構造材を乾燥させてあげれば、お住まいの耐久性が保持できます。では、どのように外壁内部に空気を流すのか。建物の形態にもよりますが、構造材に通気胴縁を張り、その胴縁に外壁材を張って外壁内部に10~15mmの空洞を作り、外壁下部に隙間を開けて空気の入口を作ってあげます。

そして、出口は一般的に軒天などに換気口を設置してあげます。これで空気の通り道が確保できるのです。一見、綺麗に隙間なく外壁が張られているように見える建物でも、建物の形態によっては外壁通気工法を用いて建物の耐久性を保持しているのです。ここまで読んでいる途中に、「でも、外壁に隙間があったら雨水が室内に入ってしまうんじゃないの?」と思った方もいるのではないでしょうか。外壁内部の構造材には透湿防水シートが貼られているので、湿気は通しても水は通しません。水は防水機能を備えているシートを伝い、外壁下部の隙間から流れ出てくれますので、ご安心下さい。

ですが、単純に外壁内部に空洞を作れば良い、外壁下部に隙間を作れば良いという訳ではなく、建物の形態で外壁通気工法の施工方法が違いますので、ご注意下さい。外壁の事で何かお困りのお客様は街の外壁塗装やさんにご相談ください。調査・お見積もりは無料で行っています。フリーダイアル0120-948-355にてお待ちしております。

記事内に記載されている金額は2017年09月01日時点での費用となります。

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、

屋根塗装、

外壁・屋根塗装、

ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。