屋根裏のチエックポイント

定期点検時には、必ず屋根裏に入ります。屋根裏点検口は通常押入れにある場合が多いので、事前に屋根裏に上がる事を連絡の必要があります。荷物などを片付ておく必要があるからです。

点検口の大きさは通常450mm角と小さく入りにくいのですが、床下と違って屋根裏は高さもあり、大きな空間なので、圧迫されることもありません。

まずは、雨漏りのシミなどが無いかの確認です。広範囲に構造材の上に乗って移動します。間違っても天井材の上に乗って落ちないように気を付けなくてはなりません。

風向き、風速、雨量によって、微量の雨が漏れる場合も有り、断熱材で雨水を受ける範囲内で収まり、室内に出てこない場合もありますので、隅々までシミなどが無いか点検します。

タイミングよく雨降り直後の点検で、雨漏り現象を発見する場合もあります。表に出てこないわずかな雨漏りを放置しておくと、結露、シロアリに発展する可能性もあります。

雨降りの直後は屋根裏点検にとっては絶好のタイミングになります。雨降り直後には屋根裏が濡れている場合が多く、シミなどが確認しやすいタイミングです。

最近止まっている雨漏りも、風向き、雨量、降雨時間によっては、雨漏りが再発する場合が多くあります。

雨漏りの保証は、建物引き渡し後10年ですが、10年経過直後に雨漏りの連絡が有ると、以前からの雨漏りと言われる場合もあり、杓子定規に行かないのが現実です。柔軟な対応が求められます。

雨漏りの原因は70%が屋根の不具合と言われています。建物の定期点検で、早期の雨漏りの兆候をつかんでおくと、補修のための時間と費用を安く抑える事が出来ます。

プロの眼で点検してもらい、雨漏り→結露→腐り→シロアリの最悪の事態に陥らないように定期検査の大切さを住まい手がもっと認識する必要が有ります。業者も啓蒙活動にもう少し力を入れるべきです。

屋根裏に入ったら断熱材の状況も点検しておく必要が有ります。点検項目としては

断熱材の有無

断熱材の表裏が逆になっていないかの確認

断熱材に隙間が無いかの確認

断熱材の袋が破損してないかの確認

等が挙げられますが特に断熱材に隙間があると、断熱性能が著しく低下するので大事な項目です。

断熱材の厚みも問題です。規定は年代によって異なりますが、天井断熱材の厚みは50mm~200mmが多く使われていますが、古い建物は50mmが多く使われています。年代が新しくなるにしたがって厚みは増しています。当然厚みが有る方が断熱性能は高くなります。

断熱材の表裏の確認もしておく必要が有ります。断熱材の裏面には小さな穴が開いています。そこから湿気が逃げるようになっています。室内側に断熱材の表面が来るように設置します。室内の湿気が断熱材に入らないためです。裏表反対にすると結露する可能性があり、建物の耐久性にも影響します。

断熱材の厚みも問題が有りますが、概ね隙間なくきちんと整列していれば問題はありません。

記事内に記載されている金額は2018年04月29日時点での費用となります。

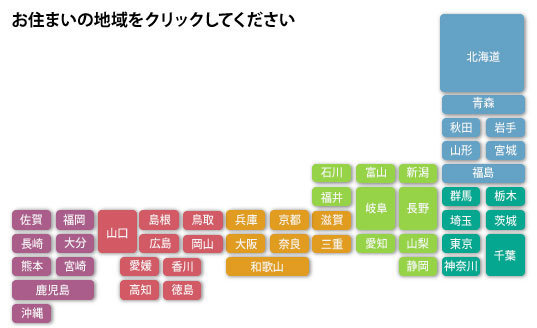

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。