豊島区巣鴨にお住まいのY様よりご相談をいただきました。

雨漏りに最初に気づかれたのは半年前ほどとのことですが、当初は壁紙に小さなシミができる程度であったため、そのまま様子を見ていたそうです。

しかし、時間の経過とともに症状が悪化し、修繕が必要だと判断され今回お問い合わせをいただきました。

建物は3階建てで、屋根は陸屋根の構造です。

雨漏りは3階部分で確認され、天井から水が浸入していることから屋上からの水の回り込みが疑われました。

ちょうど雨漏り箇所の真上には、排水ドレンや笠木といった雨漏りリスクの高い部位があり、さらにその周辺には防水層の浮きも見受けられました。

これらの状況から、防水層および笠木部分からの浸水が原因と考えられましたので、防水工事をご提案し、ご依頼をいただく運びとなりました。

現地調査の様子をご紹介いたします。

雨漏りが発生しているとのご連絡をいただき、まずは建物内部の状況を確認しました。

建物は陸屋根を備えた3階建てで、雨漏りは3階天井部分から発生していました。

被害の影響で

天井や壁のクロスは剥がれ、さらに水が溜まりやすい床面では木材の腐食が進行し、一部には穴が開いてしまっている箇所も確認されました。

屋上を確認したところ、雨漏りが発生している場所の直上には排水口と笠木が設置されていました。

笠木部分については、お客様が応急処置としてビニール養生をされていましたが、雨漏りが完全に止まることはなく、水の量がやや減った程度だったそうです。

養生を外して確認すると、笠木継ぎ目のシーリングに剥離が見られました。

シーリングは防水の役割を担っているため、剥離して隙間が生じると雨水が侵入する原因となります。

さらに、排水口についても経年により塩ビパイプとの接合部の接着力が低下し、雨漏りを引き起こすケースがあるため注意が必要です。

今回の状況や位置関係を踏まえると、雨漏りの主な要因は笠木と排水部分にあると判断できます。

屋上全体の防水状態を確認したところ、施工からかなりの年数が経過しているため表面には劣化が見受けられました。

ただし、平場(床面)については防水層の破れや浮きといった重大な不具合は確認されず、表面劣化はあるものの現時点では防水機能自体に大きな問題はありませんでした。

一方で、雨漏り原因と考えられる箇所の周辺では、防水層の裏側に水が回り込んでおり、立ち上がり部分の防水層に触れると浮きが確認できました。

これらの調査結果をY様へご報告し、防水工事をご提案したところ、ご検討の末に工事をお任せいただくこととなりました。

なお、防水工事の費用は1㎡あたり8,690円から承っております。

建物の状況や使用する材料によって金額は異なりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。

防水工事の施工の様子をご紹介いたします。

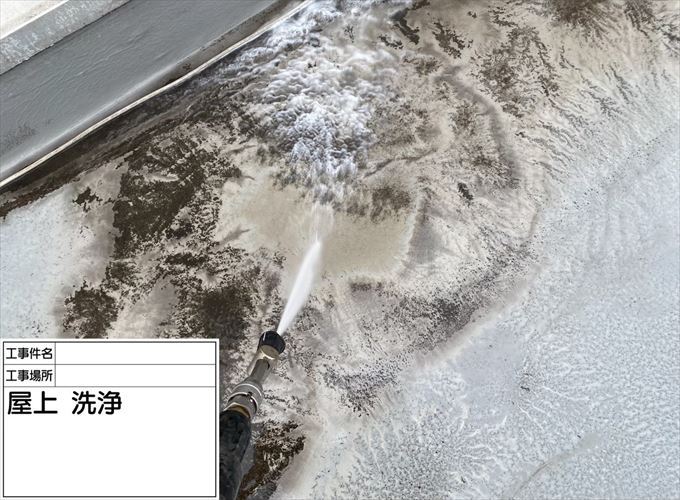

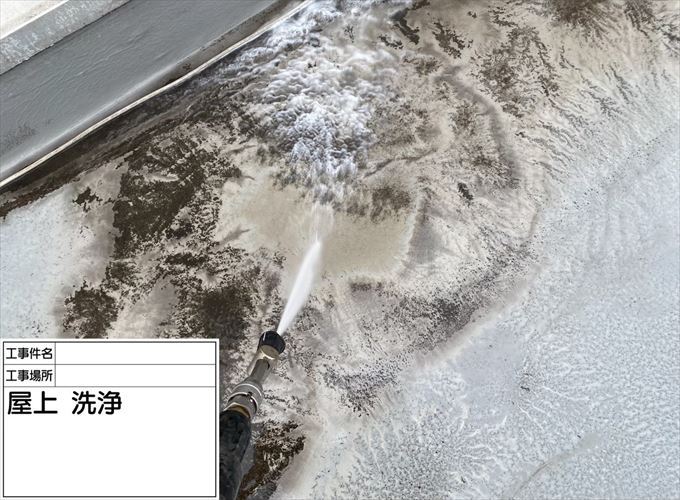

まず初めに行うのは高圧洗浄です。既存防水層に付着している汚れや埃を高圧の水で丁寧に洗い流していきます。

もし汚れが残ったまま次の工程へ進んでしまうと、既存の防水層とプライマーとの密着性が低下し、仕上がりや耐久性に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、防水を長持ちさせるためにも、この初期段階の洗浄作業は非常に重要となります。

調査時に立ち上がり部分で多数の浮きが確認されていたため、

新たに防水を施工する前に浮いてしまっている既存の防水層を撤去しました。

浮きがある状態のまま上から防水を重ねてしまうと、膨れが残り見た目も悪く、仕上がり品質にも影響してしまいます。

そのため、既存防水の状態に応じた適切な処理が欠かせません。

撤去後は、樹脂モルタルを用いて下地を整え、次の工程に備えました。

続いて改修用ドレンの設置を行いました。

蛇腹ホース付きのドレンを既存の排水口に差し込むことで、排水口の継ぎ目に直接水が触れることがなくなり、継ぎ目からの雨漏りを防ぐことが可能となります。

さらに、ドレンを設置した後には上から防水層を重ねますので、ドレン周囲から水が浸入する心配もありません。

プライマーの塗布作業を行います。プライマーには下地と防水層の密着性を高める役割があるため、床面・立ち上がりともに塗り残しが出ないよう注意を払いながら、丁寧に施工を進めていきます。

プライマーを塗布した後、通気緩衝シートを設置します。

このシートを

1層挟むことで、既存の下地と新しい防水層を絶縁でき、下地からの影響を受けにくくなります。シート同士の継ぎ目にはメッシュテープを貼り、隙間が生じないよう丁寧に処理を行います。

なお、立ち上がり部分は密着工法で施工するため、シートの設置は床面のみとなります。

通気シートには通気用の穴を設け、その上に「脱気塔」と呼ばれる筒状の部材を取り付けます。脱気塔を設置することで、通気シート内部に溜まった蒸気の排出口となり、防水層の膨れを防止する役割を果たします。

今回の防水工事では、ダイフレックス社の「DSカラー・ゼロ」を使用します。

DSカラー・ゼロは特定化学物質を含まないため、環境や人体に配慮された安心して使用できる防水材です。

施工はローラーやヘラを用いて屋上全体に均一に塗布していきます。

防水材を塗る際は、ムラが出ないよう丁寧に均して仕上げることが重要となります。

1層目の防水材を塗布した後は、十分な乾燥時間を確保してから2層目の施工に移ります。防水は重ね塗りを行うことで膜厚が増し、より耐久性の高い仕上がりとなります。

立ち上がり部分については密着工法で施工するため、平場よりも粘度の高い材料を使用しました。

床面・立ち上がりともに2層塗りを終えたら、再度乾燥させて最終仕上げの工程へと進みます。

2層目の防水材が十分に乾燥した後、仕上げとしてトップコートを塗布します。ウレタン塗膜防水は耐久性に優れていますが、紫外線の影響による表面劣化は避けられません。

そのため、トップコートを施工することで表面を保護し、防水層をより長持ちさせることができます。

全ての工程を終え、防水工事が無事完了しました。

工事後には数日間雨が降りましたが、雨漏りの再発はなく問題が解消され、お客様にも大変ご満足いただけました。

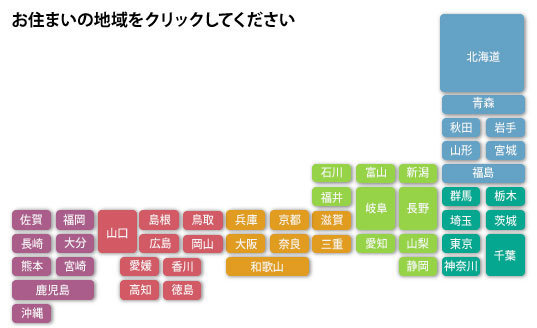

私たち「街の外壁塗装やさん」では、新型コロナウイルス感染症への対策を徹底し、安心してご相談いただける体制を整えております。

防水工事はもちろん、屋根に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

記事内に記載されている金額は2025年09月26日時点での費用となります。

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、

屋根塗装、

外壁・屋根塗装、

ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。

.png)