屋上は建物の中でも特に雨や紫外線の影響を受けやすく、放っておくと雨漏りなどの大きなトラブルにつながる場所です。

この記事では、屋上防水工事の必要性や主な工法、劣化サイン、そして長持ちさせるためのポイントについてわかりやすく解説いたします!

ご自宅やビルの屋上メンテナンスを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね(^^)/

屋上は雨や紫外線、風などの自然環境に最もさらされる場所です。

もし防水層がしっかりしていなければ、雨水が建物内部に侵入し、雨漏りや構造材の腐食、カビの発生などを引き起こす原因になります。

特にコンクリート造の建物では、一度水が入り込むと乾きにくく、内部の鉄筋が錆びてしまうこともあるんです。

こうしたトラブルを防ぐために、屋上の防水工事はとても重要なんですよ(^^♪

防水工事は「雨漏りが起きてから行うもの」ではなく、劣化が始まる前に定期的にメンテナンスすることが大切です。

定期点検や軽微な補修をしておけば、結果的にコストを抑えて建物を長持ちさせることができます。

屋上防水にはいくつかの工法があり、それぞれに適した環境や特徴があります。

シート防水は塩ビやゴム製の防水シートを貼り付ける工法です。

耐候性が高く、紫外線による劣化が少ないため、

メンテナンス性に優れています。

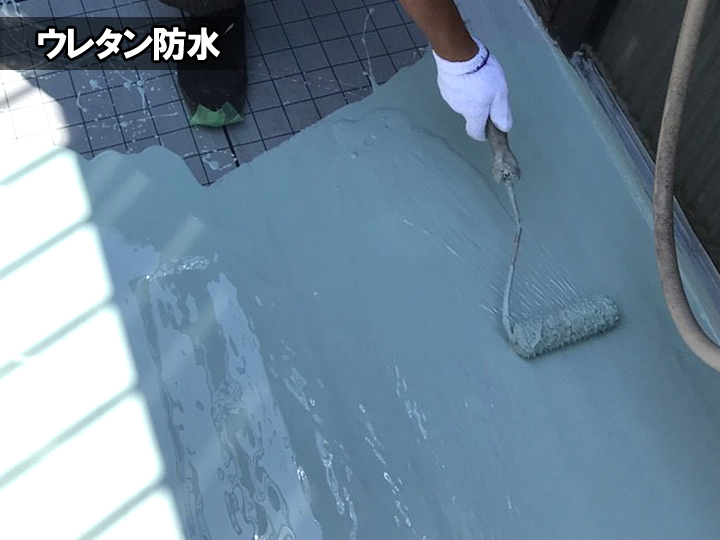

は液体の防水材を塗り重ねて仕上げる方法で、複雑な形状の屋上にも施工しやすいのが特徴です。

継ぎ目がないため、

高い防水性能が得られます。

は繊維強化プラスチックを使用する工法で、強度が高く、ベランダなど人の出入りが多い場所にも適しています。

どの工法も一長一短がありますので、建物の構造や環境、使用頻度に合わせて選ぶことが大切です。

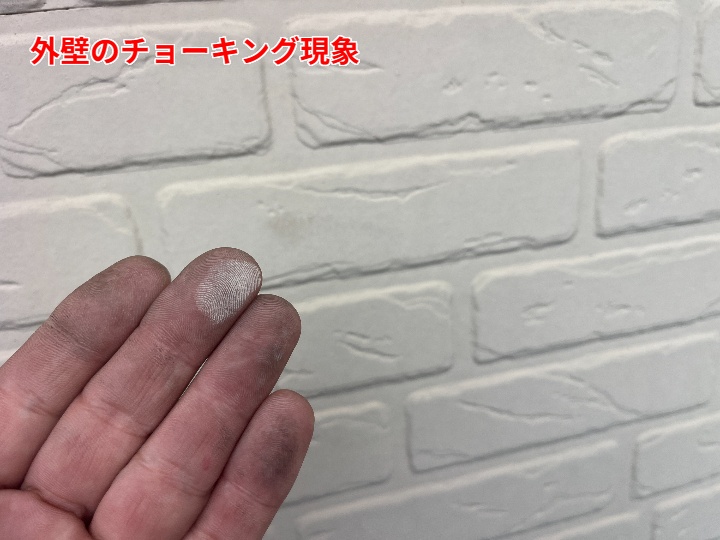

防水層は経年劣化により、ひび割れ・膨れ・色あせ・水たまりなどの症状が現れます。これらは「そろそろ防水のメンテナンス時期ですよ」というサインなんです。特に雨が降ったあとに水がなかなか引かない場合や、天井や壁にシミができた場合は注意が必要です(>_<)

また、ドレン(排水口)まわりにゴミが詰まっていると、水が溜まりやすくなり防水層の劣化を早めてしまいます。定期的な清掃も屋上防水を長持ちさせるコツですよ。

屋上防水を長持ちさせるためには、定期点検とメンテナンスが欠かせません。防水層の種類によって耐用年数は異なりますが、一般的には10~15年程度が目安です。その間に小さなひび割れや剥がれを見つけたら、早めに補修しておくことが大切です。

さらに、屋上に植物の根が張っていたり、重たい物を置いていたりすると防水層が傷むこともあります。日常的に屋上の状態をチェックしておくと安心ですね(^^)/

記事内に記載されている金額は2025年10月09日時点での費用となります。

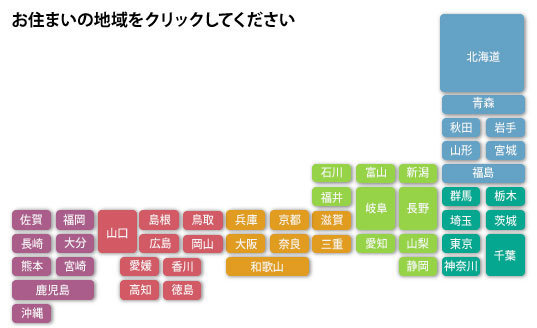

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、

屋根塗装、

外壁・屋根塗装、

ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。