中央区にて実施した雨漏り補修工事の様子をご紹介いたします。

今回ご相談くださったお客様は、1階のサッシから雨漏りが発生しお困りのご様子でした。

詳しくお伺いすると、大雨の際にのみサッシ上部から水が滴り落ちるという症状が見られるとのことでした。

雨漏りが生じているサッシの真上にはベランダがあるため、ベランダに関係する箇所、もしくはサッシ上部の外壁からの浸水が疑われました。

現地調査で外壁やベランダ防水の状態を確認しましたが、雨漏りに直結するような不具合は見当たりませんでした。

しかし、ベランダ腰壁上に取り付けられた笠木板金のジョイント部に施されたシーリングが劣化しており、ひび割れによって防水機能を果たせていない状況が確認されました。

そこで、原因を明確にするために散水検査を実施したところ、散水から5~10分ほどでサッシ上部からの漏水が確認され、笠木部分からの雨漏りであることが特定できました。

調査結果をご報告し、シーリングによる補修工事をご提案したところ、ご検討の末に弊社へ工事をお任せいただく運びとなりました。

中央区にお住まいのお客様から「雨漏りが起きているため修繕を考えています。調査と見積もりをお願いできますか」とお問い合わせをいただき、現地調査に伺いました。

まずは雨漏りが発生している箇所の確認を行いました。

建物は木造2階建てで、雨漏りが見られたのは1階のサッシ上部です。

サッシ(窓)は外壁を開口して取り付けられているため、直上の外壁や笠木から雨水が浸入すると、内部を伝ってサッシ上部に水が溜まり、サッシの隙間やビス穴から漏水へとつながる場合があります。

今回の症状は、雨量が少ないときには発生せず、大雨の際にのみサッシ上部から水滴がポタポタと垂れてくるというものでした。

そのため、雨水の侵入口はごく小さな隙間である可能性が高いと推測されました。

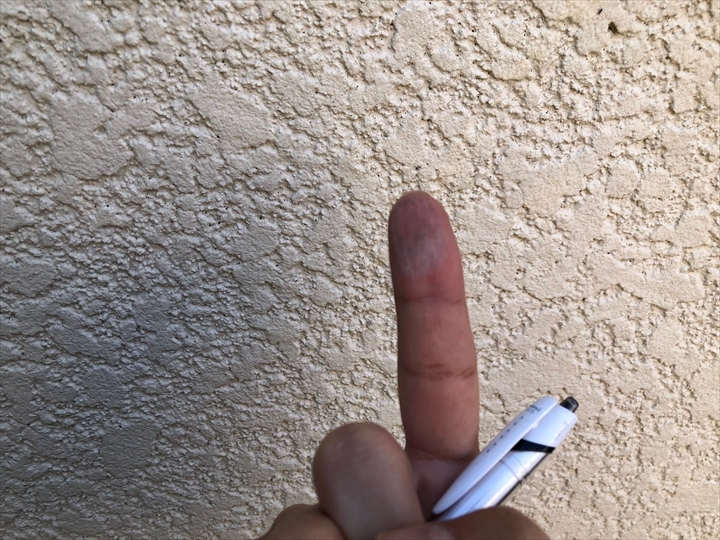

サッシ周辺の外壁を確認しました。

外壁は約7年前に金属サイディングでカバー工事が行われており、現在もチョーキングや色褪せといった劣化症状は見られず、良好な状態を保っていました。

錆の発生や腐食による穴あきも確認されません。

さらに、サッシ直上にはサイディングの目地がなく、外壁との取り合い部分も適切に雨仕舞いが施されているため、外壁面から雨水が浸入する可能性は低いと判断できました。

雨漏りが発生している箇所の直上にはベランダがありましたので、ベランダ部分の調査を行いました。

ベランダの防水にはFRP防水が施されており、防水層に浮きやひび割れ、剥離といった不具合は見られませんでした。

また、雨漏りの状況から考えても、もしベランダ床面から漏水している場合には室内への浸入量が多くなるはずですが、今回の症状とは異なることから、床面からの漏水の可能性は低いと判断できます。

一方で、ベランダの腰壁部分を確認したところ、笠木板金のジョイント部に施工されていたシーリングが劣化により切れており、防水機能を果たせていない状態が確認されました。

この断裂によって雨水が侵入するリスクが非常に高くなっていました。

シーリング材はさまざまな箇所で防水目的に使用されますが、経年劣化によって剥がれや断裂を生じ、防水性能を失ってしまう点には注意が必要です。

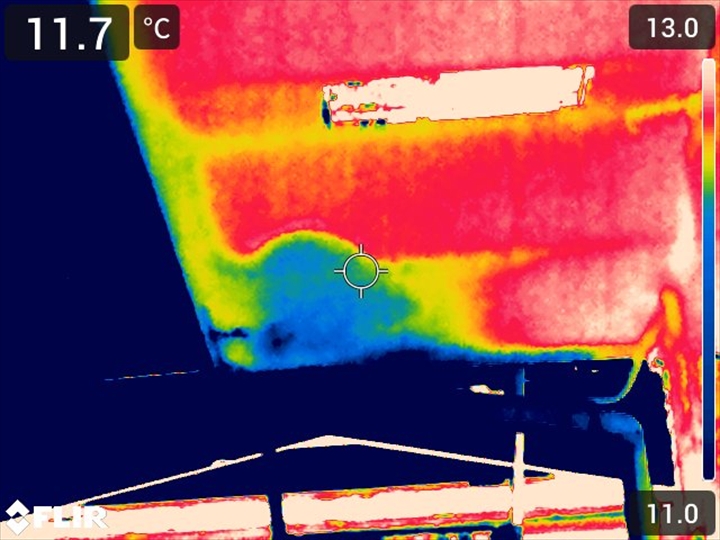

現地調査にて雨水の浸入が疑われる箇所を確認できましたが、確証を得るには至らなかったため、お客様とご相談のうえ散水検査を実施することとなりました。

なお、今回のお客様の散水検査は有料検査になり、税込33,000円より承っております。

散水検査とは、目視では特定が難しい雨漏り箇所に対し、エリアごとに水をかけて浸入経路を絞り込む調査方法です。

雨漏りの原因を突き止める有効な手段のひとつですが、状況によっては原因箇所の特定が難しい場合もございます。

そのため、あらかじめご理解いただけますようお願い申し上げます。

雨水の浸入が疑われたベランダ笠木のジョイント付近に散水を行ったところ、開始から5~10分ほどで1階サッシからの漏水が確認されました。

漏水位置は、雨漏り発生時に目印として貼り付けていたテープと全く同じ箇所であったことから、今回の雨漏り原因は笠木ジョイント部からの浸水によるものと判断できました。

散水検査の結果を踏まえ、笠木ジョイント部のシーリング打ち替えによる雨漏り補修工事をご提案し、お客様より工事をお任せいただく運びとなりました。

なお、今回のお客様の雨漏り補修工事(散水検査を含む)は税込75,000円で承りました。

雨漏り補修の費用は、原因箇所や補修方法によって異なりますので、詳細はお気軽に「街の外壁塗装やさん」までお問い合わせください。

雨漏り補修工事の様子です。

今回の工事内容は「シーリングの打ち替え」になります。

劣化により断裂してしまった既存のシーリング材を撤去し、新たにシーリングを充填して防水性を回復させます。

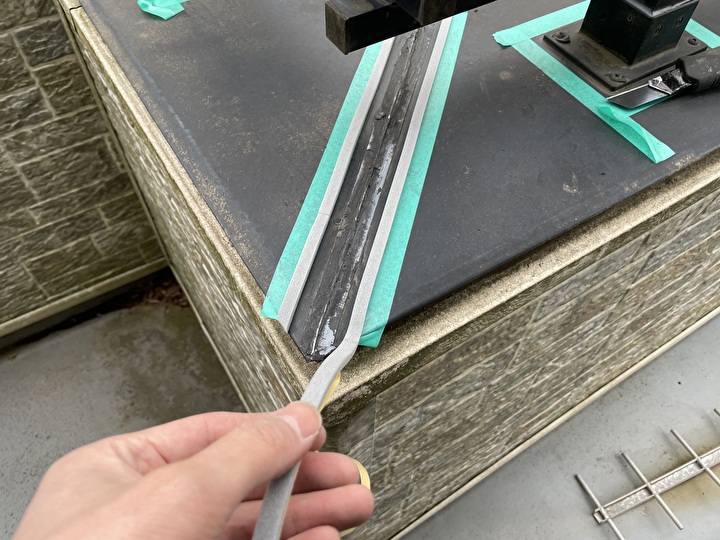

シーリングの撤去には、スクレーパーと呼ばれる先端に薄い刃がついた工具を使用します。

この道具はシーリングと板金の接着面を切り離すことができるため、平面部に施工されたシーリング材を取り除く際によく使われます。

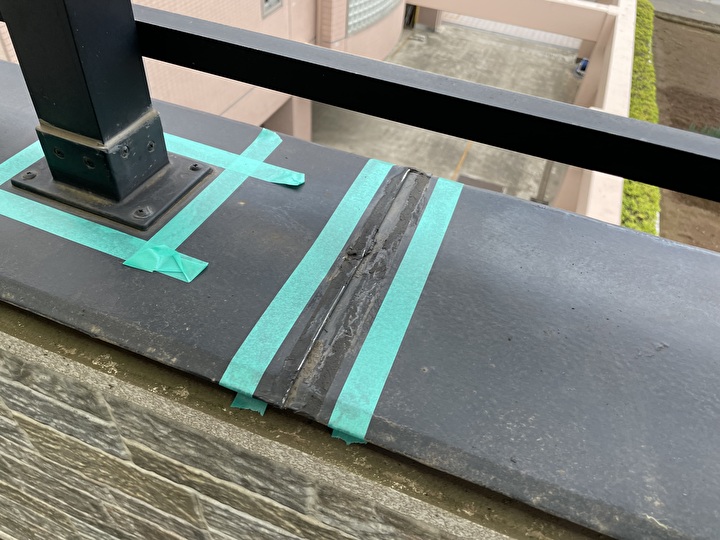

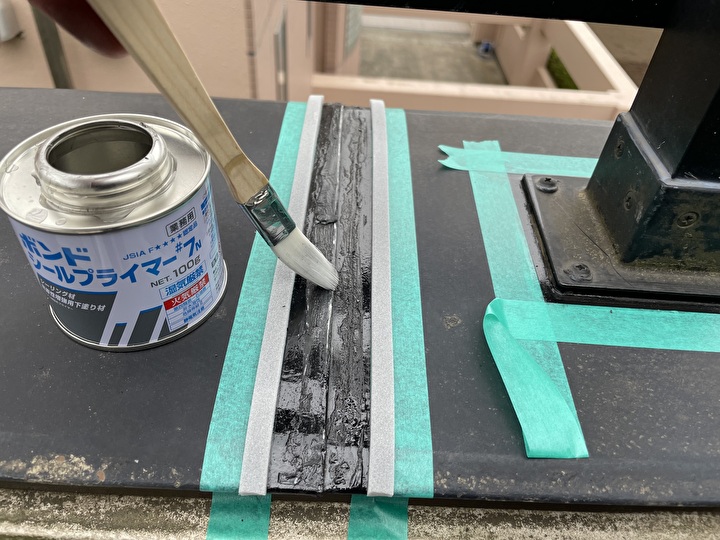

既存のシーリングを撤去した後は、施工箇所の周囲にマスキングテープを貼り養生を行いました。

養生を施すことでシーリングの接着範囲を明確にし、はみ出しを防止することで周囲の汚れを防ぎつつ、ラインの整った美しい仕上がりに繋がります。

通常のシーリング施工ではテープによる養生のみを行いますが、今回は断裂防止のためシール厚をしっかり確保できるよう、目地幅に合わせて厚さ5mmのバックアップ材を設置し、簡易的な型枠を形成しました。

このような施工方法は「ブリッジ工法」と呼ばれ、シーリングの耐久性を高める有効な手段の一つです。

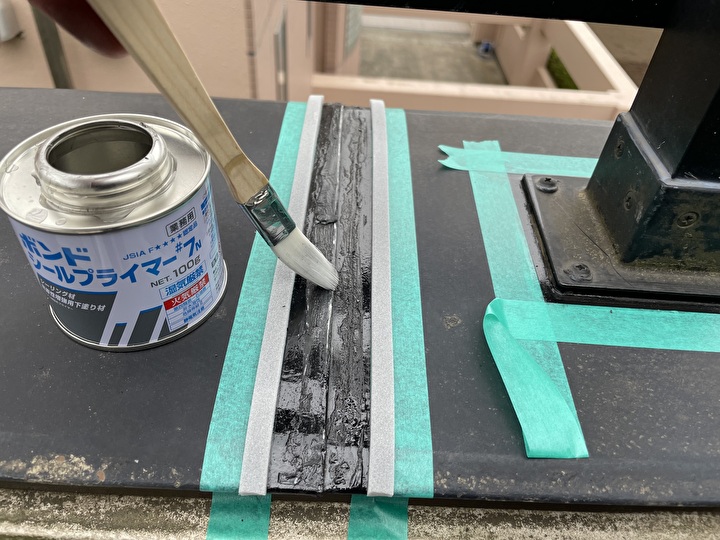

次にシールプライマーの塗布を行います。

シールプライマーとは、シーリング材と下地との密着性を高めるための接着剤のような役割を持つ材料です。

密着性を向上させるだけでなく、シーリング材の成分が下地に移行してしまう「ブリード」と呼ばれる現象を防止する効果も兼ね備えています。

シーリング材は下地としっかり密着することで、隙間からの雨水浸入を防ぐことができます。

そのためプライマーを塗布した場合としなかった場合とでは接着強度に大きな差が生じます。

確実な防水性能を発揮させるためにも、シーリング工事においてプライマー塗布は欠かすことのできない重要な工程となります。

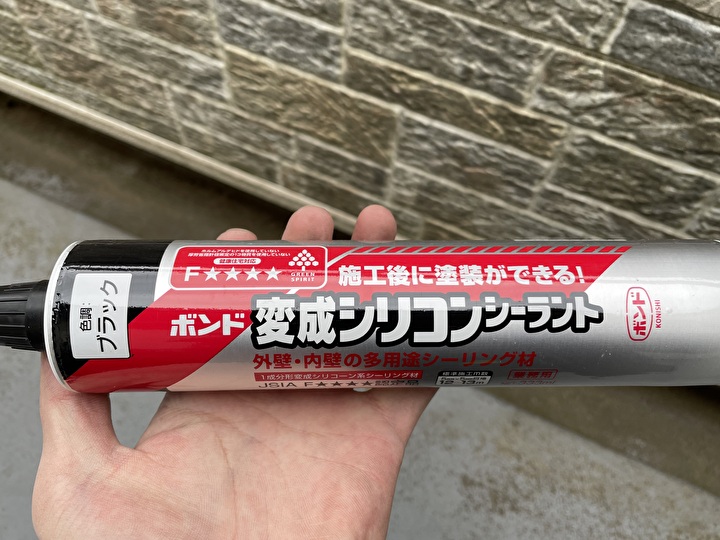

今回使用するシーリング材は、コニシ株式会社製の変性シリコンシーラントです。

屋外での使用にも適しており、耐候性や下地への接着性、さらに塗装後の低汚染性も兼ね備えた高性能な材料です。

シーリング材にはさまざまな種類があり、施工箇所や用途に応じて最適な材料を選定する必要があります。

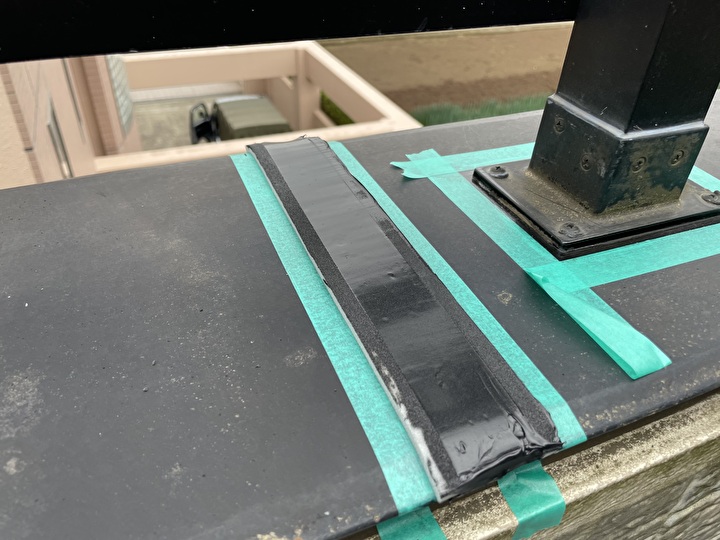

シーリング材を充填する際には、専用のコーキングガンを用いて、材料と接着面の間に空気が入らないよう注意しながら施工します。

充填時に空気が入り込むと、仕上げ後に表面の一部が膨れることがあります。

この膨れは、空気の膨張により破れてしまい、防水性能の低下や施工不良につながるため、丁寧な施工が重要です。

シーリング材を充填した後は、金属製のヘラを使用して表面の仕上げを行います。

仕上げ作業を行うことで、余分なシーリング材を取り除き、均一で美しい仕上がりに整えられます。

また、ヘラで材料を押さえる際に圧力がかかることで、シーリング材と接着面との密着性がさらに向上します。

シーリングの乾燥後、型枠および養生テープを撤去し、施工が完了となります。

型枠を取り外した後には、再度散水を行い雨漏りが改善されているか確認しました。

前回は散水開始から5~10分で水の浸入が確認されましたが、補修後は30分間散水しても浸水は見られず、雨漏りが無事に改善されていることを確認できました。

お客様にも仕上がりをご確認いただき、安心していただくことができました。

今回ご紹介したシーリング工事のほかにも、「街の外壁塗装やさん」ではさまざまな住宅関連工事に対応しております。

住宅に関するお困りごとやお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

記事内に記載されている金額は2025年10月06日時点での費用となります。

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、

屋根塗装、

外壁・屋根塗装、

ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。

.png)