港区のS様と初めてお会いしたのは、2015年5月のことでした。

当初のお問い合わせ内容は、外壁と屋根の塗装工事のお見積もりでしたが、数か所で雨漏りが発生しているとのお悩みも伺いました。また、築年数的にも外装を全体的にリフォームしたいというご要望をお持ちでした。

S様とお話を重ねていく中で、ご希望をすべて叶えつつ、雨漏りの改善や将来的なメンテナンス性・耐久性を確保するには、単なる塗装ではなく、ガルバリウム鋼板サイディングを用いた外壁カバー工事が最適であると考え、ご提案させていただきました。

外観のイメージチェンジができること、さらにメンテナンスも容易になることから、S様にもこのご提案にご賛同いただき、工事をお任せいただくこととなりました。

ビフォーアフター

工事基本情報

現地調査

外壁を点検

S様邸は、モルタル塗り仕上げの外壁と、勾配のある化粧スレート屋根が特徴的なおしゃれな建物でした。

屋根にはドーマーが設けられており、外観のアクセントとなるだけでなく、大通りからも一目でわかる印象的なデザインとなっています。

一方で、外壁の東面には数か所にわたり目立つクラックが確認されました。

その中には、1階部分の開口部にまで達するほどの長さを持つものもあり、注意深く確認・対応が必要な状況でした。

S様邸でも東面にいくつか確認されましたが、実際に室内で雨漏り跡が見られたのは、その反対側となる西面のベランダ下部分でした。

現地調査の際には、その痕跡を確認させていただきました。

雨漏り箇所を点検

先ほど確認した西面ベランダ下以外にも、出窓部分に生じた大きなクラック周辺や、キッチン窓のまわりでも雨漏りの症状が見られるとのお話を伺いました。

雨漏りの原因を精査

開口部周辺はクラックが発生しやすい箇所であり、S様邸でも複数のひび割れが見られました。

これらが直接の雨漏り原因であると断定はできませんが、可能性は高いと考えられます。

図面で位置を確認したところ、漏水痕が見られるのはベランダ面そのものではなく、サッシ直下のあたりであることが分かりました。

ベランダ面については表面に汚れが多く付着しており、現状では破損の有無など細部まで十分に確認できない状況でした。

外壁カバー工事

足場設置

工事をお任せいただいた後、外壁カバー工事で使用する部材の種類の確定や、細部の納まり確認など入念な打ち合わせを重ね、いよいよ着工となりました。

今回の工事は大きく分けて、屋根の葺き替え、外壁カバー工事、ベランダ防水工事の3工程で進められます。

塗装工事や屋根カバー工事に比べると工期はやや長めとなるため、事前準備をしっかり行うことが重要です。

また、工事前にはご近隣へのご挨拶も丁寧に実施しました。

トラブルは誰にとってもメリットがないため、事前の対応を徹底することが大切です。

近隣挨拶を終えた数日後、まずは足場の架設作業から開始しました。

足場が組みあがったころにはすっかり日が暮れており、冬場の工事では日照時間が短いことから、工期管理には特に注意が必要であると改めて感じました。

下地作成

工事は、屋根葺き替えと外壁カバー工事を並行して進める計画となりましたが、両方の作業を同時に行うと効率が悪くなる場合もあります。

たとえば、外壁サイディング施工に先立って行う下地作成です。

外壁のクラックるため、防腐処理を施した杉材の胴縁を打ち付けます。

この作業は屋根工事と重なると作業効率が落ちるため、屋根工事開始の数日前に完了させました。

胴縁の厚みは2センチ弱で、ここに新たに取り付けるガルバリウム製サイディングボードの厚みが加わることで、壁の厚みが新しくなります。

これにより、耐久性と下地の安定性が確保されます。

外壁サイディングカバー工事

屋根葺き替え工事

S様邸の屋根は8寸勾配と非常に急な傾斜のため、通常の足場ではなく、屋根専用の足場を設置して作業を行う必要があります。

撤去した屋根材は地上に降ろす必要があるため、梯子にリフト機能が付いた専用の荷揚げ機を使用して搬出作業を行います。

S様邸の既存屋根材は化粧スレート(コロニアルとも呼ばれます)でした。

葺き替え工程は、まず棟板金を取り外し、棟の下地木材を撤去することから始まります。

その後、棟側から化粧スレートを野地板に固定している釘を抜きながら、一枚ずつ丁寧に剥がしていきます。

スレートを剥がすと、古い防水紙と野地板が現れます。一部では防水紙が一緒に剥がれてしまうことがあります。

これは、化粧スレート板が防水紙にくっついてしまうためです。

防水紙はアスファルトルーフィングとも呼ばれます。

アスファルトと聞くと道路舗装をイメージされる方も多いかと思いますが、黒くねっとりしたアスファルトを板紙に染み込ませたものを使用しているため、屋根材と接着してしまうのです。

建物の築年数によっては、有害なアスベストを含む屋根材が使用されている場合もあるため、廃棄作業は慎重に行う必要があります。

また、アスベストを含む場合は処分費用が別途かかるため、一般的な廃棄よりも費用は割高になります。

補強のため、針葉樹構造用合板を既存の野地板の上に重ねて張り付けます。

今回は通常のアスファルトルーフィングではなく、改質アスファルトルーフィング、通称「ゴムアス」を使用しました。

通常の防水紙に比べて熱変化に強く柔軟性があるため、屋根材を野地板に固定する際の釘穴まわりの防水性能を高める効果があります。

野地板の増し張りと新規ゴムアスルーフィングの敷設が完了すると、いよいよ新しい屋根材「ガルテクト」の施工に入ります。

ガルテクトはIG工業の製品で、遮熱性フッ素樹脂塗装を施した高性能タイプもラインナップされています。

今回、S様邸で使用するのは通常の遮熱性ポリエステル樹脂塗装タイプですが、塗膜保証はメーカーによると10年となっています。

カラーはフッ素塗装タイプが2種類、ポリエステル塗装タイプが5種類用意されており、ポリエステル塗装のラインナップにしかない「シェイドブルー」という濃いブルーが今回の選定色です。

素材はガルバリウム鋼板で、耐久性と軽量性を兼ね備えています。

ガルテクトは軒先から順に施工していきます。

S様邸のような急勾配の屋根では、雪止め金具は欠かせないアイテムです。

千葉県のような比較的温暖な地域でも、数年前の大雪の影響は記憶に新しく、備えあれば憂いなしと言えます。

S様邸の屋根で特徴的なのは、南北面に設けられたドーマーです。

鳩小屋とも呼ばれることがあるこの部分は、雨仕舞に特に注意が必要な箇所です。

ドーマー周りにはしっかりと水切りを設置し、水の通り道を確保しています。

さらに水切りの立ち上がり部分は、防水テープで丁寧に塞ぎ、雨漏り対策を徹底しています。

雨漏りを防ぐため、防水対策は丁寧に行っています。

平らな屋根面に使用するガルテクトではなく、同じ柄と色のガルバリウム鋼板を加工して取り付けます。

ドーマーの形状は切妻型のものもあれば、S様邸のようにR状のものもあり、それぞれ施工方法に差があります。

特にR状の屋根では、頂点部分の勾配がほぼゼロになるため、雨水の浸入を防ぐ施工には一層の注意が必要です。

並行して進めていた外壁カバー工事も終盤に差し掛かり、建物全体の仕上がりイメージが見えてきたところです。

残る作業は、ドーマー周りのシール施工、屋根材表面の汚れ落とし、そして棟板金の取り付けです。

ドーマー上部の屋根との接合部分は、板金でしっかりと雨仕舞を施した上でシーリング処理を行っています。

また、棟部分には換気棟も設置し、通気性能も確保しました。

残る作業は足場の解体のみです。

ベランダ防水工事

長年にわたって付着した汚れや苔は、高圧洗浄で丁寧に洗い流しています。

高圧洗浄後は十分に乾燥させた上で、表面の凹凸や既存下地の補修を行います。

S様邸のベランダ防水工事には、屋根の防水紙でも知られる田島ルーフィング社のウレタン防水仕様を採用しました。

通気緩衝工法と呼ばれるこの工法では、既存下地からの水分を逃がし、下地の動きを防水層に伝えないようにする専用の特殊シートを敷設。

その上に防水層を形成していきます。

製品名は「オルタックスカイ」、工法名は一般的に「OSTW-3A」と呼ばれる仕様です。

工程の流れは、OTプライマーAの塗布、オルタックGSシートの敷設、オルタックスカイの施工(2回)、そしてOTコートAの塗布です。

写真は、オルタックGSシートの施工と、オルタックスカイの1回目の施工の様子を示しています。

最終工程では、このオルタックスカイ防水層の上に、表面を傷や紫外線から保護する上塗りコート剤「OTコートA」を塗布し、全5工程が完了となります。

ステンレス製で、水の浸入を防ぐ構造となっています。

広いベランダやルーフデッキの改修工事では、このような脱気塔や脱気盤が設置されることがあり、施工現場で度々、目にするものです。

完工作業

屋根葺き替えや外壁カバー工事を行う際には、雨樋の位置の都合で一時的に取り外すことがあります。

S様邸では外壁をガルバリウム鋼板サイディングでカバーしているため、竪樋はすべて一度取り外しました。

この機会に、樋もすべて新品に交換しています。

また、玄関上のベランダからの排水には鎖樋を採用しており、デザイン的にもおしゃれな印象です。

S様、お待たせいたしました!

記事内に記載されている金額は2025年10月06日時点での費用となります。

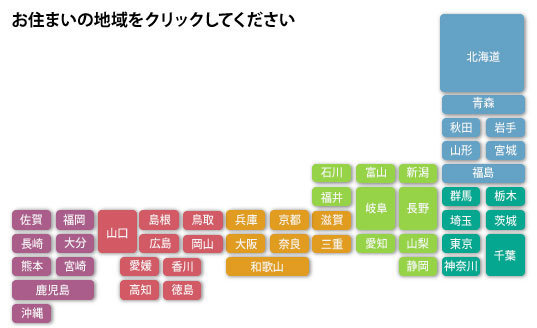

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。

.png)