西東京市にお住まいのお客様より、「雨漏りが続き困っている」とのお問い合わせをいただき、雨漏り調査にお伺いしました。お客様によると、雨が強く降ると雨漏りが発生するとのことです。

室内での雨漏り状況を確認した後、天井裏を調査したところ、ベランダ上部からの雨水浸入が確認されました。

続いてベランダの状態を確認したところ、雨漏り箇所の床が一部落ちてしまっている状況でした。

過去の施工状況についてお伺いしたところ、約10年前に床に雨水が溜まることを業者に伝え、床の施工と防水工事を行ったとのことです。

しかし、床の高さをサッシ下まで上げてしまった施工は適切とは言えず、今回の床の落下はこの施工が原因の一つであると考えられます。

今回の雨漏り修理にあたり、床の撤去と新たな防水工事を行う必要があることをご説明したところ、工事のご依頼をいただきました。

室内の雨漏り状況を確認したところ、天井からの雨漏りによって壁にも染みが発生していました。

点検口から天井裏を確認したところ、雨漏りは部屋の上部から浸水していることが分かりました。

雨漏りの原因を特定するため、屋根上にあるベランダの状態も調査しました。

ベランダの状況を確認したところ、雨漏りが発生している上部の床が下がっている状態でした。

全体の床の高さを確認したところ、ベランダの床がサッシ下まで達していることが分かりました。

お客様に過去の施工状況をお伺いしたところ、約10年前に塗装工事を行った際、床に水が溜まるとのことで床の施工と防水工事を同時に行ったとのことです。

しかし、サッシ下まで床を上げる施工は不適切であり、風向きによって雨水が吹き込むと床に回り込み、雨漏りの原因となります。

現状、床が下がってしまった原因はこの施工によるものと考えられます。

雨漏りを改善するためには、既存の床を撤去し、水が溜まる問題を解消した上で新たに防水工事を行う必要があります。

その内容をご提案したところ、お客様より工事のご依頼をいただき、施工を開始しました。

最初の工程として、雨漏りの上部に設置されていたエアコンは使用していないとのことでしたので、撤去作業を行いました。

その後、既存の床の剥がし作業に着手します。

まず、表層に施されているFRP防水をカットして剥がし、床材として使用されている板を順に取り外していきます。

床材を剥がした後の状況を確認したところ、床材は垂木を床に設置した上に取り付けられていました。

その垂木の間には、長年にわたり雨水が溜まった状態が残っていました。

雨水が侵入しやすい施工であったことは問題ですが、これほど雨水が溜まっていたにもかかわらず、深刻な雨漏りにつながっていなかったことは幸いでした。

床材の剥がし作業と垂木の取り外しを進めたところ、垂木はボンドやコーキングで接着されていることが分かりました。

雨水が溜まっていたにもかかわらず雨漏りが発生していなかったのは、この接着固定によるものでした。

通常であれば垂木は釘で固定されますので、釘で固定されていた場合は雨漏りが発生していた可能性が高いと考えられます。

雨漏りが部分的にしか発生していなかったため、既存の床自体はしっかりとした状態でした。

床の取り外し後は、床面の清掃を行います。

雨水が溜まっていた影響で、解体作業時に粉々になった床材なども残さずすべて除去しました。

既存の床が露出した状態で水が溜まる原因を確認したところ、家側に向かって床が下がっていることが、水が溜まる主な原因であることが分かりました。

通常、ベランダの床は家側から外側に向かって傾斜が設けられており、雨水が外側へ流れるようになっています。

しかし、今回のベランダは家側に向かって床が下がっているため、雨水が滞留してしまいます。

そのため、家側から外側に向けて適切な傾斜を確保する必要があります。

測定の結果、家側が約3cm低い状態であることが分かりましたので、引き続き床の傾斜調査を進めます。

床の高さ調整作業では、垂木を斜めにカットして傾斜を整えた後、垂木を設置し、その上に野地板を取り付けていきます。サッシ下にも十分な隙間を確保することができ、この作業により適切な傾斜を設けることができました。その結果、雨水が溜まる問題を解消することができました。

床の作業が完了した後は、新たに防水工事を行います。今回は、

ウレタン防水の通気緩衝工法にて施工を進めます。

ウレタン防水工事の施工状況です。

今回施工する通気緩衝工法は、通気緩衝シートを設置することで、床から上がってくる湿気を脱気塔から排出し、防水層の膨れを防ぐとともに、防水性能を長持ちさせる工法です。

まず、通気緩衝シートの密着性を高めるためにプライマーを塗布し、その上に通気緩衝シートを設置していきます。

通気緩衝シートの設置が完了した後は、湿気を排出するための脱気筒の取り付けを行います。

脱気筒はSUS(ステンレス)製のため、錆による耐久性低下の心配がありません。

脱気筒の取り付けが完了した後、いよいよウレタン防水工事本体の施工に進みます。

今回、防水工事に使用する塗料は、ダイフレックス社製の「DSカラー」です。

こちらの塗料は、シックハウス症候群の原因となる物質を含まず、環境に配慮された製品です。

施工は、主となるウレタン塗膜を2層塗布した後、表層の保護としてトップコートを塗布する、計3工程で進めていきます。

1層目のウレタン防水を施工した後は、しっかりと乾燥させ、翌日に2層目の施工を行います。

施工は立ち上がり部分から床面の順に進めます。

2層目の施工が完了した後は、乾燥時間を1日確保した上で、仕上げ作業に進みます。

ウレタン防水工事の仕上げとして、専用のトップコートを塗布します。

トップコートには、ウレタン塗膜の劣化を抑制する役割があります。

今回使用するトップコートは2液タイプのため、計量器を用いて規定の配合で正確に調合し、塗布作業を行います。

トップコートの塗布状況です。施工はウレタン防水と同様に、立ち上がり部分から床面の順に行います。これにより、

ウレタン防水工事が完了となります。

ウレタン防水工事の施工完了翌日に雨天となりましたが、雨漏りが発生せず、床に水が溜まらないことをご確認いただきました。

お客様からは「雨漏りが無事に止まり、床の問題も解決したので、安心してベランダを使用できます」とのお言葉をいただき、大変ご満足いただけました。

ベランダが原因の雨漏り修理や防水工事は、街の外壁塗装やさんにお任せください。

記事内に記載されている金額は2025年10月10日時点での費用となります。

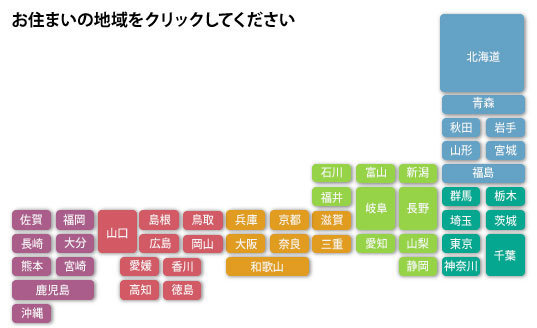

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、

屋根塗装、

外壁・屋根塗装、

ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。

.png)