裏2面の付帯部を仕上げ

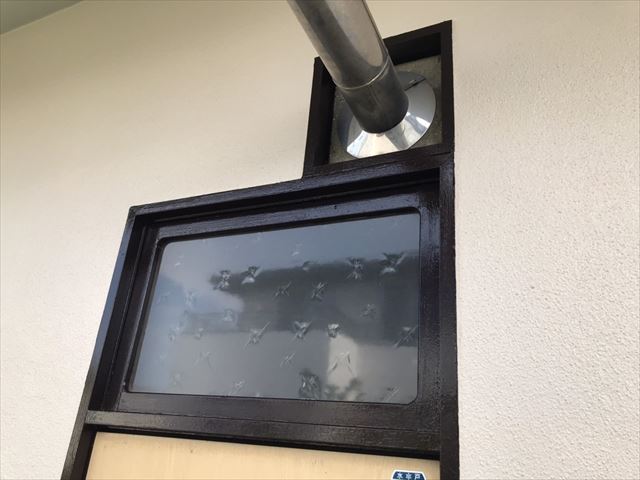

屋根と外壁の塗装が整った裏2面では、仕上げとして付帯部の塗装を行いました。破風板、雨樋、窓枠などは外壁と違い細かな部材で、刷毛や小型ローラーを使い分けて丁寧に仕上げます。外壁本体がきれいに仕上がっていても、付帯部が色褪せていれば全体の印象は大きく損なわれてしまいます。逆に、細部まで美しく整えることで建物全体が引き締まって見えるのです。色合わせも慎重に行い、外壁との調和を図りながら仕上げました。これで裏2面は完全に完成し、次の工程に移る準備が整いました。

東・南面の施工準備

続いて東面から南面へと作業を移します。東面は日当たりが強く塗膜の劣化が早い面でもあるため、下地処理や養生を入念に行います。特に南面は敷地内の動線に面しており、換気口や勝手口もあるため、単にビニールで覆うだけでは生活に支障が出てしまいます。そこで私たちは、出入りや換気ができるよう養生を工夫しました。必要な部分だけをカバーしつつ、人の通行スペースや通風を確保することで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。お客様にとっては工事中も普段どおりの生活が送れることが大切であり、そこに配慮するのが私たち施工店の役割です。

軒天の補修作業

東・南面に移る段階で、軒天の一部に劣化が見つかりました。軒天は日陰になる部分ですが、湿気や通気の影響で傷みやすい箇所です。塗装だけでは補いきれない場合は下地を補修し、そのうえで塗装を施す必要があります。今回も傷んだ部分をしっかり補修してから塗装工程に入りました。表面だけをきれいに見せても、下地が傷んでいればすぐに剥がれや浮きが生じてしまいます。こうした下地補修を怠らないことが、仕上がりの美しさと長期耐久性を保つうえで重要です。

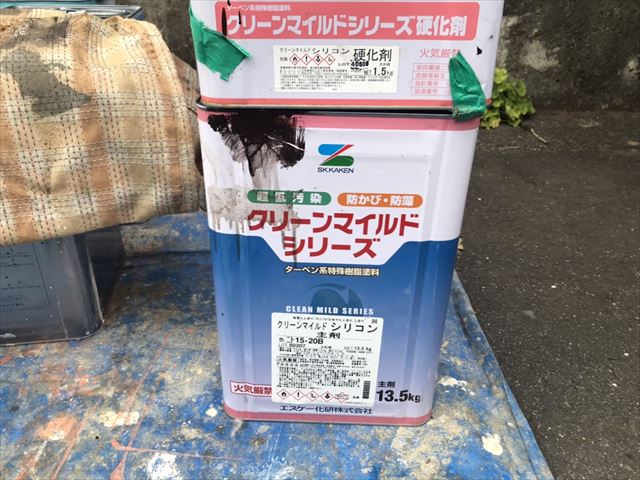

外壁の下塗り開始

養生と補修を終え、いよいよ外壁の下塗りに取りかかりました。今回使用するのはリシン仕上げの下地に適した専用プライマーです。下塗りは単なる色付けではなく、中塗り・上塗りとの密着を高める接着剤の役割を持っています。この工程を省略したり薄く塗ったりすると、後々の塗膜剥離につながるため、塗布量を守りながら均一に塗り進めます。夏場は乾燥が早いため、職人同士が声を掛け合いながらテンポよく作業を進めることも重要です。下塗りがしっかりできていると、次の中塗り・上塗りが美しく仕上がり、塗装全体の耐久性が格段に向上します。

記事内に記載されている金額は2025年08月24日時点での費用となります。

街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。